用途地域とは?わかりやすく解説

用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称です。

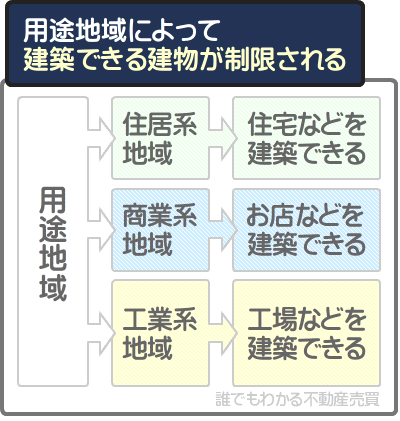

用途地域は大きく「住居系地域」「商業系地域」「工業系地域」に分けれ、住居地域は住宅を、商業地域はお店を、工業地域は工場を建てることができるなど、建築できる建物の種類が制限されます。

用途地域をわかりやすく簡単に解説し、Googleのストリートビューを用いてそれぞれの用途地域の様子をご紹介しましょう。

目次

- 1. 用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称

- 1-1. 用途地域を定める法律

- 1-2. 用途地域は誰が決める?

- 2. 用途地域による建築制限

- 3. 用途地域の様子をGoogleストリートビューで紹介

- 4. 用途地域の調べ方

1. 用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称

用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称であり、住居系地域、商業系地域、工業系地域に大きく分かれ、地域によって建てることができる建物の種類などが制限されます。

住居系地域は住宅は建築できるものの大きなお店は建築できない、商業系地域は大きなお店は建築できるものの工場は建築できないといった具合です。

すでに市街地である区域、または今後10年以内に市街化が図られる区域を「市街化区域」と呼びます。

市街化区域は市町村によって用途地域が指定され、13種類の地域に区分けされます。

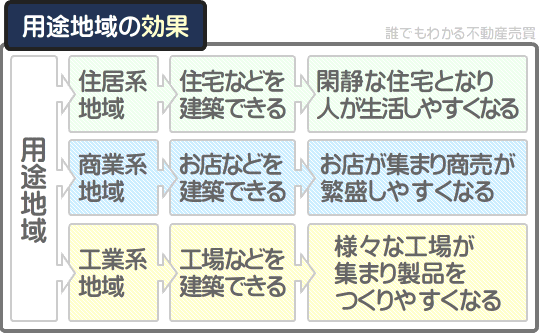

市街化区域が13種類の地域に区分けされ、それぞれの地域で建てることができる建物の種類が制限されれば、人々が生活しやすくなり、商工業が発展しやすくなります。

たとえば、住居系地域は大きなお店や工場を建てることができませんが、そうすれば閑静な住宅街となり、人々が安心して生活することが可能です。

また、商業系地域は大きなお店を建てることができますが、そうすれば大規模な店舗が立ち並び、人々が集まり、活気が出てどのお店も繁盛しやすくなります。

さらに、工業系地域は大きな工場を建てることができますが、そうすれば多種多様な工場が集まり、商品を効率よく生産することが可能です。

市街化区域に用途地域が指定され、それぞれの地域で建てることができる建物の種類が制限されれば、人々が生活しやすくなり、商工業が発展しやすくなるという効果が生まれます。

13種類の用途地域の一覧と、建てることができる主な建物の種類をわかりやすく簡単にご紹介すると以下のようになります。

13種類の用途地域の一覧| 用途地域の名称 | 建築できる主な建物 |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 一戸建てや小中学校など |

| 第二種低層住居専用地域 | 一戸建てや小規模なお店など |

| 第一種中高層住居専用地域 | マンションや中規模なお店など |

| 第二種中高層住居専用地域 | マンションや大規模なお店など |

| 第一種住居地域 | 一戸建てやマンション、中規模なお店など |

| 第二種住居地域 | 一戸建てやマンション、大規模なお店など |

| 準住居地域 | 一戸建てやマンション、大規模なお店、映画館など |

| 田園住居地域 | 農産物の直売所など |

| 近隣商業地域 | 一戸建てやマンション、特に大規模なお店など |

| 商業地域 | 特に大規模なお店や風俗店など |

| 準工業地域 | 公害を出すおそれが低い工場など |

| 工業地域 | 公害を出すおそれがやや高い工場など |

| 工業専用地域 | 大規模な工場など |

つづいて、用途地域はどのような法律によって定められているか、用途地域は誰が決めるかわかりやすくご紹介しましょう。

1-1. 用途地域を定める法律

用途地域は、都市計画法によって詳細が定められています。

都市計画法とは、住み心地が良く商工業が発展しやすい高品質な都市をつくることを目標とする法律です。

都道府県や市町村は市街地に道路を敷き、学校や病院、消防署を設置し、上水道を供給しつつ下水道を処理するなどして都市を整えますが、それは都市計画法に則って都市づくりを行っています。

その都市計画法において、都市づくりを行う地域を「都市計画区域」や「準都市計画区域」と呼びます。

そして、都市計画法の第八条では、市町村は都市計画区域や準都市計画区域に用途地域を指定できると規定しています。

都市計画法の第八条をわかりやすくご紹介すると、以下のとおりです。

都市計画法 第八条(地域地区)

都市計画区域、または準都市計画区域には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域を定めることができる

それらの地域の総称を用途地域と呼ぶ

また、都市計画法の第九条では、13種類の用途地域の趣旨が定められています。

都市計画法の第九条をわかりやすくご紹介すると、以下のとおりです。

- 第一種低層住居専用地域は、高さが低い住宅の住環境を保護する地域とする

- 第二種低層住居専用地域は、主に高さが低い住宅の住環境を保護する地域とする

- 第一種中高層住居専用地域は、高さが中程度、または高い住宅の住環境を保護する地域とする

- 第二種中高層住居専用地域は、主に高さが中程度、または高い住宅の住環境を保護する地域とする

- 第一種住居地域は、高さを問わず様々な住宅の住環境を保護する地域とする

- 第二種住居地域は、主に高さを問わず様々な住宅の住環境を保護する地域とする

- 準住居地域は、交通量が多い道路の周辺の住環境と商環境の両立を目指す地域とする

- 田園住居地域は、農業の利便性と、高さが低い住宅の住環境を保護する地域とする

- 近隣商業地域は、周辺住宅地に日用品を販売する店舗の業務の利便性を高める地域とする

- 商業地域は、主に商業の利便性を高める地域とする

- 準工業地域は、主に公害を発生するおそれがない工業の利便性を高める地域とする

- 工業地域は、主に工業の利便性を高める地域とする

- 工業専用地域は、工業の利便性を高める地域とする

なお、13種類の用途地域は、第一種低層住居専用地域は一戸建てを、第二種低層住居専用地域はマンションを建築できるなど、建築できる具体的な建物の種類が制限されますが、それは建築基準法の第四十八条によって制限されます。

建築基準法とは、建物を建てる際のルールを定めた法律ですが、第四十八条は複雑です。

よって、ここでは、国土交通省が公開する用途地域ごとに建築できる主な建物がわかりやすく掲載された資料をご紹介しましょう。

※ 出典:国土交通省

1-2. 用途地域は誰が決める?

用途地域は、都市計画法の第十五条に基づいて市町村(東京23区は東京都)が決めることとなります。

都道府県や市町村は、住み心地が良く商工業が発展しやすい都市をつくるために、都市計画法に基づいて「都市計画」という計画を立て、都市計画に則った都市づくりを行います。

都市計画に含まれるのが用途地域の指定であり、市町村は市街化区域に用途地域を指定しつつ建築できる建物の種類などを制限し、理想の都市が完成するように努めます。

都市計画法の第十五条は非常に複雑ですが、わかりやすく簡単にご紹介すると以下のとおりです。

都市計画法 第十五条(都市計画を定める者)

次に関することは都道府県が決め、その他のことは市町村が決める

居住調整地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、流通業務地区、航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区、都市再生特別地区、近郊緑地特別保全地区

上記の後半には、用途地域が含まれません。

すなわち、用途地域は市町村が決定し、市町村が決定権者というわけです。

以下は、用途地域は誰が決めるか、用途地域の決定権者が記された市町村などのページの一例です。

2. 用途地域による建築制限

用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称であり、住居系地域、商業系地域、工業系地域に大きく分類され、地域によって建築できる建物の種類が制限されます。

また、それぞれの用途地域では、建てることができる建物の大きさや形状なども制限され、これを「用途地域による建築制限」などと呼びます。

ここからは、用途地域によってどのように建築が制限されるか、わかりやすくご紹介しましょう。

2-1. 容積率

それぞれの用途地域は建築できる建物の種類が制限されますが、容積率(ようせきりつ)も制限されます。

容積率とは、建物の床面積の合計を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、パーセントで表し、以下のように計算します。

容積率の計算式

建物の床面積の合計÷その建物が建つ敷地の面積×100=容積率(%)

たとえば、建物の床面積の合計が90平方メートル、その建物が建つ敷地面積が75平方メートルであれば以下のように計算し、容積率は120%です。

容積率の計算例

90㎡(建物の床面積の合計)÷75㎡(その建物が建つ敷地の面積)×100=120%(容積率)

そして、それぞれの用途地域は市町村によって容積率が制限され、建物を建てる際は、制限された容積率の範囲に収まるように建築をしなければなりません。

第一種低層住居専用地域に住宅を建てる際は、容積率が150%以下となるように建築をしなければならないといった具合です。

2-2. 建ぺい率

それぞれの用途地域では建築できる建物の種類が制限されますが、建ぺい率(けんぺいりつ)も制限されます。

建ぺい率とは、建物の一番広い部分の面積を、その建物が建つ敷地の面積で割った値であり、パーセントで表し、以下のように計算します。

建ぺい率の計算式

建物の一番広い部分の面積÷その建物が建つ敷地の面積×100=建ぺい率(%)

たとえば、建物の一番広い部分の面積が100平方メートル、その建物が建つ敷地の面積が150平方メートルであれば以下のように計算し、建ぺい率は66.6%です。

建ぺい率の計算例

100㎡(建物の一番広い部分の面積)÷150㎡(その建物が建つ敷地の面積)×100=66.6%(建ぺい率)

そして、それぞれの用途地域は市町村によって建ぺい率が制限され、建物を建てる際は、制限された建ぺい率の範囲に収まるように建築をする必要があります。

第一種低層住居専用地域で建物を建てる際は、建ぺい率が50%以下となるように建築をしなければならないといった具合です。

以下は、13種類の用途地域による建ぺい率と容積率の制限の一覧です。

| 用途地域 | 建ぺい率の制限 | 容積率の制限 |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 30~60% | 50~200% |

| 第二種低層住居専用地域 | 30~60% | 50~200% |

| 第一種中高層住居専用地域 | 30~60% | 100~500% |

| 第二種中高層住居専用地域 | 30~60% | 100~500% |

| 第一種住居地域 | 50~80% | 100~500% |

| 第二種住居地域 | 50~80% | 100~500% |

| 準住居地域 | 50~80% | 100~500% |

| 田園住居地域 | 30~60% | 50~200% |

| 近隣商業地域 | 60~80% | 100~500% |

| 商業地域 | 80% | 200~1300% |

| 準工業地域 | 50~80% | 100~500% |

| 工業地域 | 50~60% | 100~400% |

| 工業専用地域 | 30~60% | 100~400% |

※ 制限される具体的な建ぺい率と容積率は市町村によって異なる

建ぺい率は、火災が起きた際に隣家に飛び火することがないように指定されます。

建ぺい率がなければ、人々は敷地全体に建物を建て、建物が密集しつつ火災時に飛び火しやすくなります。

よって、市町村は、飛び火を防ぐために13種類の用途地域に建ぺい率を指定します。

建ぺい率が指定され、建築できる建物の大きさが制限されれば隣家との隙間が生まれ、飛び火する可能性が低くなります。

ちなみに、当サイト「誰でもわかる不動産売買」では、建ぺい率をわかりやすく簡単に解説するコンテンツを公開中です。

建ぺい率に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

関連コンテンツ

建ぺい率とは?わかりやすく解説

2-3. 絶対高さ制限

用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域である地域は、建てることができる建物の高さが10メートル、または12メートルに制限されます。

これを「絶対高さ制限」などと呼びます。

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は高さが低い住宅の住環境を保護する地域であり、田園住居地域は高さが低い住宅の住環境を保護しつつ農業の利便性を高める地域です。

それらの地域は絶対高さ制限があることによりマンションやビルなどの建築が制限され、一戸建てなど、高さが低い住宅の住環境が保護されます。

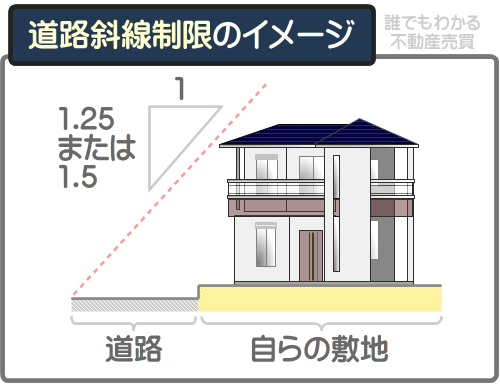

2-4. 道路斜線制限

それぞれの用途地域では、道路の日当たりと開放性を確保するために、建てることができる建物の高さが制限されます。

これを「道路斜線制限」や「道路高さ制限」と呼び、建物を建てる際は、接する道路の反対側の境界線からの勾配が1:1.25、または1:1.5の範囲を超えないように建築をしなければなりません。

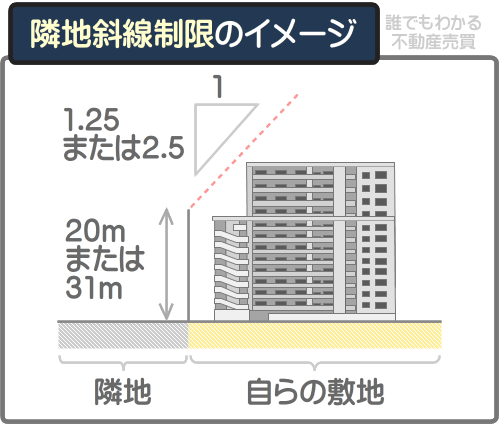

2-5. 隣地斜線制限

用途地域が第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域以外の地域で建物を建てる際は、隣の敷地の日当たりと風通しを妨げることがないように、建てることができる建物の高さが制限されます。

これを「隣地斜線制限」や「隣地高さ制限」と呼びます。

制限される高さは用途地域によって異なり、住居系地域は隣地との境界線から20メートルの高さからの勾配が、1:1.25の範囲を超えないように建築をしなければなりません。

商業系地域や工業系地域では、隣地との境界線から31メートルの高さからの勾配が、1:2.5の範囲を超えないように建築をする必要があります。

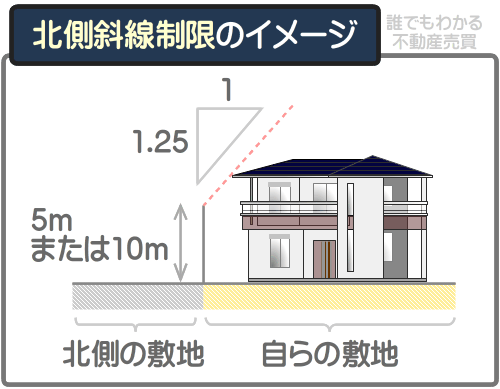

2-6. 北側斜線制限

用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域である地域で建物を建てる際は、北側の敷地の日当たりや風通しを妨げることがないように、建築できる建物の高さが制限されます。

これを「北側斜線制限」や「北側高さ制限」と呼びます。

制限される高さは用途地域によって異なり、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域であれば、隣地との境界線から5メートルの高さからの勾配が1:1.25の範囲を超えないように建築をしなければなりません。

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では、隣地との境界線から10メートルの高さからの勾配が、1:1.25の範囲を超えないように建築をする必要があります。

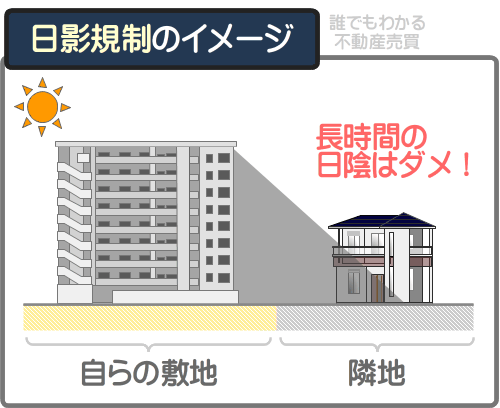

2-7. 日影制限

用途地域が住居系地域である地域に10メートルなどの高さを超える建物を建てる際は、その建物の影によって隣地が長時間にわたり日陰になることがないように、建てることができる建物の高さが制限されます。

これを「日影規制(にちえいきせい)」と呼び、12月21日や22日である冬至の日において、その建物の影が長時間にわたり隣地を覆うことがないように計算しつつ建物を建てる必要があります。

3. 用途地域の様子をGoogleストリートビューで紹介

用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称であり、用途地域によって建てることができる建物の種類などが制限されます。

ここからは、Googleのストリートビューを用いて東京23区の13種類の用途地域の様子をご紹介し、各用途地域で建築できる建物の種類をわかりやすくご紹介しましょう。

3-1. 第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は、都市計画法において「高さが低い住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

用途地域が第一種低層住居専用地域である地域には、一戸建てや小中学校、診療所などを建てることが可能です。

第一種低層住居専用地域

3-2. 第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は、都市計画法において「主に高さが低い住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

用途地域が第二種低層住居専用地域である地域には、一戸建てや小中学校などに加え、床面積が150平方メートル以下の小規模なお店などを建築することが可能です。

第二種低層住居専用地域

なお、国土交通省のページ「みんなで進めるまちづくりの話 | 国土交通省」には、用途地域ごとの趣旨がわかりやすく掲載されています。

3-3. 第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は、都市計画法において「高さが中程度、または高い住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

用途地域が第一種中高層住居専用地域である地域には、一戸建てやマンション、病院、大学、床面積が500平方メートル以下のお店などを建てることが可能です。

第一種中高層住居専用地域

3-4. 第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は、都市計画法において「主に高さが中程度、または高い住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

用途地域が第二種中高層住居専用地域である地域には、一戸建てやマンション、病院、大学、床面積が1,500平方メートル以下のお店などを建てることが可能です。

第二種中高層住居専用地域

ちなみに、「大阪市:用途地域」では、大阪市の用途地域の調べ方などがわかりやすく掲載されています。

3-5. 第一種住居地域

第一種住居地域は、都市計画法において「高さを問わず様々な住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

用途地域が第一種住居地域である地域には、一戸建てやマンションなどの住宅に加え、床面積が3,000平方メートル以下のお店や事務所などを建てることが可能です。

第一種住居地域

3-6. 第二種住居地域

第二種住居地域は、都市計画法において「主に高さを問わず様々な住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

用途地域が第二種住居地域である地域には、一戸建てやマンション、床面積が10,000平方メートル以下のお店、床面積が3,000平方メートルを超える事務所、カラオケボックス、作業場の床面積が50平方メートル以下の自動車修理工場などを建築することが可能です。

第二種住居地域

ちなみに、当サイト「誰でもわかる不動産売買」では、用途地域に関することを定める法律「都市計画法」をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。

用途地域をより深く理解したい方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

関連コンテンツ

都市計画法とは?わかりやすく解説(図解・イラスト付き)

3-7. 準住居地域

準住居地域は、都市計画法において「交通量が多い道路の周辺の住環境と商環境の両立を目指す地域」と定められています。

用途地域が準住居地域である地域には、一戸建てやマンション、床面積が10,000平方メートル以下のお店、床面積が3,000平方メートルを超える事務所、客室の床面積が200平方メートル以下の劇場や映画館などを建てることが可能です。

準住居地域

3-8. 田園住居地域

田園住居地域は、都市計画法において「農業の利便性と、高さが低い住宅の住環境を保護する地域」と定められています。

田園住居地域は2018年に新設された用途地域であり、私がこの記事を作成する2023年の時点において、東京都に田園住居地域は存在しません。

3-9. 近隣商業地域

近隣商業地域は、都市計画法において「周辺住宅地に日用品を販売する店舗の業務の利便性を高める地域」と定められています。

用途地域が近隣商業地域である地域には、一戸建てやマンション、床面積が10,000平方メートルを超えるお店、床面積が3,000平方メートルを超える事務所、大規模な劇場、映画館、演劇場、ナイトクラブなどを建築することが可能です。

近隣商業地域

3-10. 商業地域

商業地域は、都市計画法において「主に商業の利便性を高める地域」と定められています。

用途地域が商業地域である地域には、住宅に加え床面積が10,000平方メートルを超えるお店、ホテル、旅館、マージャン店、パチンコ店、馬券売り場、ボーリング場、バッティングセンター、キャバレーなど、あらゆる商業施設を建築することが可能です。

商業地域

3-11. 準工業地域

準工業地域は、都市計画法において「主に公害を発生するおそれがない工業の利便性を高める地域」と定められています。

用途地域が準工業地域である地域には、住宅に加え床面積が10,000平方メートル以下のお店、床面積が3,000平方メートルを超える事務所、公害を発生するおそれが多少ある工場、大規模な自動車修理工場などを建てることが可能です。

準工業地域

3-12. 工業地域

工業地域は、都市計画法において「主に工業の利便性を高める地域」と定められています。

用途地域が工業地域である地域には、住宅に加え床面積が10,000平方メートル以下のお店、公害を発生するおそれがある工場などを建築することが可能ですが、小中学校や大学、病院、ホテルなどは建築できません。

工業地域

3-13. 工業専用地域

工業専用地域は、都市計画法において「工業の利便性を高める地域」と定められています。

用途地域が工業専用地域である地域には、公害を発生するおそれがある工場、火薬などの危険物を多く貯蔵する工場などを建てることができますが、住宅や学校、図書館、病院、老人ホームなどは建築できません。

工業専用地域

4. 用途地域の調べ方

用途地域の調べ方は、最も簡単なのはGoogleで「東京都 都市計画情報」「大阪市 都市計画情報」など、「用途地域を調べたい市町村名+都市計画情報」というキーワードで検索することです。

そうすれば、用途地域が記された都市計画図などと呼ばれる地図を閲覧できるページを発見できます。

なお、「用途地域を調べたい市町村名+都市計画情報」というキーワードで検索しても都市計画図が見つからない場合は、その市町村はインターネットでは都市計画図を公開していない可能性があります。

公開していない場合は、用途地域を調べたい住所を伝えつつ市町村役場に問い合わせることによって把握することが可能です。

まとめ

用途地域をわかりやすく簡単に解説しました。

用途地域とは、市町村によって指定された13種類の地域の総称であり、用途地域によって建てることができる建物の種類や大きさ、形状などが制限されます。

市町村は都市計画法という法律に則って市街化区域に用途地域を指定し、用途地域によって建てることができる建物の種類が制限されれば、住居系地域は閑静な住宅街となり人々が生活しやすくなります。

また、商業系地域は人々が集まり商売が繁盛しやすくなり、工業系地域は工場があつまり品物がつくりやすくなります。

用途地域をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

ご紹介した内容が、用途地域をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2023年8月

記事公開日:2020年1月

こちらの記事もオススメです