建ぺい率とは?わかりやすく解説

建ぺい率とは、建物の一番広い部分の面積を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、パーセントで表します。

建蔽率をわかりやすく図解で解説し、建ぺい率と容積率の違い、建ぺい率が緩和される条件、セットバック時の建ぺい率の注意点などご紹介しましょう。

目次

- 1. 建ぺい率とは?

- 2. 容積率とは?

- 3. 建ぺい率と容積率の違い

- 4. 建ぺい率の制限と緩和

- 5. セットバックを要する土地の建ぺい率の注意点

- 6. 建ぺい率の調べ方

1. 建ぺい率とは?

建ぺい率とは、建物の一番広い部分の面積を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、パーセントで表します。

建ぺい率の計算方法は、以下のとおりです。

建ぺい率の計算方法

建物の一番広い部分の面積(㎡単位)÷その建物が建つ敷地の面積(㎡単位)×100=建ぺい率(%)

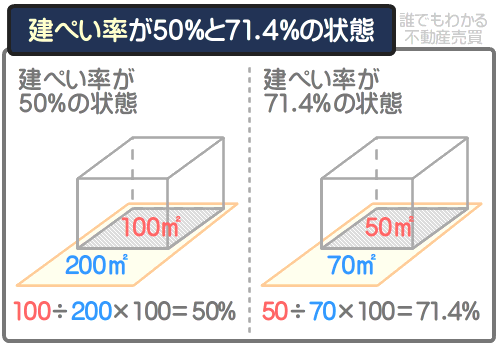

たとえば、一番広い部分の面積が100平方メートルの建物が建つ、200平方メートルの敷地があったとしましょう。

その場合は「100÷200×100=50」と計算し、建ぺい率は50%です。

また、一番広い部分の面積が50平方メートルの建物が建つ、70平方メートルの敷地があったとしましょう。

その場合は「50÷70×100=71.4」と計算し、建ぺい率は71.4%となります。

50%と71.4%の建ぺい率を図解でわかりやすくご紹介すると、以下のとおりです。

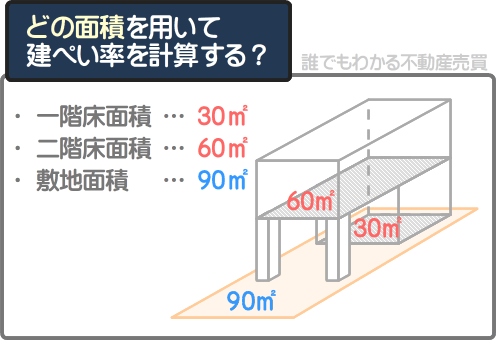

では、ここで問題です。

以下のように、二階の床面積が一階より広い建物が建つ敷地の建ぺい率は、どの部分の面積を用いて計算するでしょうか。

正解は、二階部分の床面積を用いて建ぺい率を計算します。

一階の床面積が30平方メートル、二階の床面積が60平方メートル、敷地面積が90平方メートルであれば「60÷90×100=66.6%」と計算し、建ぺい率は66.6%です。

建ぺい率は、建物の一番広い部分の面積を敷地面積で割り算しつつ計算し、一階部分の面積を敷地面積で割り算するわけではないため留意してください。

建物の一番広い部分の面積を「建築面積」と呼ぶため、「建ぺい率は建築面積を敷地面積で割り算しつつ計算する」などと覚えれば良いでしょう。

なお、土地などの不動産の資料を取り寄せると、「建ぺい率50%」などと記されていることがあります。

それは、その土地に建物を建てる際は、建ぺい率がそれ以下となるように建築をしなければならないと市町村などから制限されることを意味します。

- 建ぺい率とは、建物の一番広い部分の面積を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、パーセントで表す

- 建ぺい率は、建物の一番広い部分の面積をもとに計算し、一階の面積をもとに計算するわけではない

- 建物の一番広い部分の面積を建築面積と呼ぶ

- 不動産の資料にある「建ぺい率50%」などの記述は、その土地に建物を建てる際は、建ぺい率がそれ以下となるように建築をしなければならないと市町村などから制限されることを意味する

ちなみに、建ぺい率は「建物の一番広い部分の面積を敷地面積で割り算した値」ですが、「建物の床面積の合計を敷地面積で割り算した値」を容積率(ようせきりつ)と呼びます。

つづいて、容積率をわかりやすく簡単に解説しましょう。

2. 容積率とは?

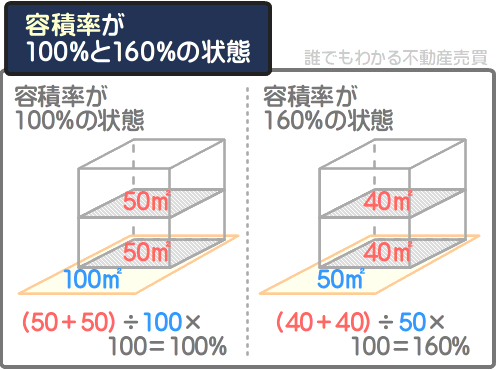

容積率とは、建物の床面積の合計を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、建ぺい率と同じくパーセントで表します。

容積率の計算方法は、以下のとおりです。

容積率の計算方法

建物の床面積の合計(㎡単位)÷その建物が建つ敷地の面積(㎡単位)×100=容積率(%)

たとえば、床面積の合計が100平方メートルの建物が建つ、100平方メートルの敷地があったとしましょう。

その場合は「50÷100×100=100%」と計算し、容積率は100%です。

また、床面積の合計が80平方メートルの建物が建つ、50平方メートルの敷地があったとしましょう。

その場合は「80÷50×100=160%」と計算し、容積率は160%となります。

容積率が100%や160%の状態を図解でわかりやすくご紹介すると、以下のとおりです。

建物の床面積の合計を「延べ床面積」と呼ぶため、「容積率は延べ床面積を敷地面積で割り算しつつ計算する」などと覚えれば良いでしょう。

なお、土地などの不動産の資料を取り寄せると、「容積率200%」などと記されていることがあります。

それは、その土地に建物を建てる際は、容積率がそれ以下となるように建築をしなければならないと市町村などから制限されることを意味します。

- 容積率とは、建物の床面積の合計を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、パーセントで表す

- 建物の床面積の合計を延べ床面積と呼ぶ

- 不動産の資料にある「容積率200%」などの記述は、その土地に建物を建てる際は、容積率がそれ以下となるように建築をしなければならないと市町村などから制限されることを意味する

つづいて、建ぺい率と容積率の違いをわかりやすく簡単に解説しましょう。

3. 建ぺい率と容積率の違い

建ぺい率と容積率は表す値に違いがあり、建ぺい率は建築面積を敷地面積で割り算した値であり、容積率は延べ床面積を敷地面積で割り算した値です。

建築面積とはその建物の一番広い部分の面積を指し、延べ床面積とはその建物の床面積の合計を指します。

建ぺい率と容積率は計算方法にも違いがあり、建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」と計算し、容積率は「延べ床面積÷敷地面積×100」と計算します。

ただし、建ぺい率と容積率は、どちらも%(パーセント)で表すことには違いがありません。

建ぺい率の計算方法

建築面積(建物の一番広い部分の面積)÷その建物が建つ敷地の面積×100=建ぺい率(%)

容積率の計算方法

延べ床面積(建物の床面積の合計)÷その建物が建つ敷地の面積×100=容積率(%)

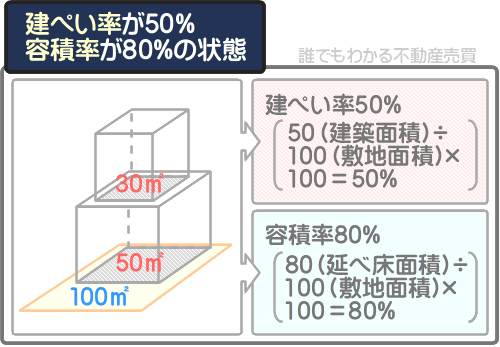

たとえば、建築面積が50平方メートル、延べ床面積が80平方メートルの二階建ての建物が建つ、広さが100平方メートルの敷地があったとしましょう。

その状態は「50÷100×100=50」と計算しつつ建ぺい率は50%、「80÷100×100=80」と計算しつつ容積率は80%です。

建ぺい率が50%、容積率が80%の状態をイラストでわかりやすくご紹介すると、以下のようになります。

土地などの不動産の資料を取り寄せると「建ぺい率50%、容積率80%」などと記されていることがあります。

それは、その土地に建物を建てる際は、建ぺい率と容積率がそれ以下となるように建築をしなければならないと市町村などから制限されることを意味します。

- 建ぺい率とは、建築面積(建物の一番広い部分の面積)を敷地面積で割り算した値

- 容積率とは、延べ床面積(建物の床面積の合計)を敷地面積で割った値

- 建ぺい率と容積率は、どちらも「%(パーセント)」で表すことには違いがない

なお、建ぺい率は市町村などによって制限されますが、制限される具体的な建ぺい率は「用途地域」という地域によって異なります。

また、一定の条件を満たせば、制限される建ぺい率を上回る建物を建築することが可能です。

つづいて、用途地域による建ぺい率の制限と、建ぺい率が緩和される条件をご紹介しましょう。

4. 建ぺい率の制限と緩和

市街化区域に位置する土地は、一部例外を除き市町村によって建ぺい率が制限され、建物を建てる際は、制限された値を超えないように建築をしなければなりません。

これを「建ぺい率の制限」などと呼びます。

一方、市街化区域であっても耐火性能に優れた建物を建てる場合は、極わずかですが、市町村が制限する建ぺい率の値を超えた建物を建築することが可能です。

これを「建ぺい率の緩和」などと呼びます。

ここからは、建ぺい率の制限と緩和をわかりやすく簡単に解説しましょう。

4-1. 用途地域による建ぺい率の制限

既に市街地である区域、または今後10年以内に市街化が図られる区域を「市街化区域」と呼びます。

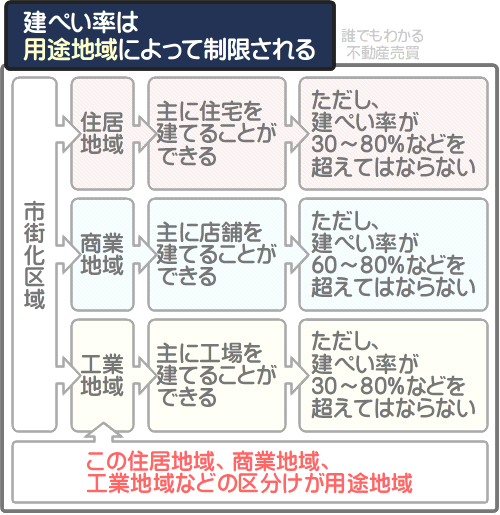

市街化区域は市町村によって「住居地域」や「商業地域」「工業地域」など全13種類の地域に区分けされ、地域によって建てることができる建物の種類が制限されます。

たとえば、住居地域は住宅は建築できるが工場は建築できない、工業地域は工場は建築できるが住宅は建築できないといった具合です。

市町村が市街化区域内を区分けしつつ建てることができる建物を制限すれば、住居地域は閑静な住宅街となり、商業地域や工業地域は商工業の利便性が高まります。

市町村が区分けする全13種類の地域を「用途地域(ようとちいき)」と呼びます。

そして、各用途地域では建ぺい率と容積率も制限され、各用途地域で建物を建てる際は、指定された建ぺい率と容積率を超えないように建築をしなければなりません。

これが、建ぺい率の制限です。

全13種類の用途地域と建築できる建物の種類、制限される建ぺい率と容積率をまとめると以下のとおりです。

用途地域と建ぺい率と容積率| 用途地域 | 建築できる建物 | 建ぺい率の制限 | 容積率の制限 |

|---|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 低層階建て住宅、小中学校など | 30~60% | 50~200% |

| 第二種低層住居専用地域 | 低層階建て住宅、床面積が150㎡以下の店舗など | 30~60% | 50~200% |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層階建て住宅、床面積が500㎡以下の店舗など | 30~60% | 100~500% |

| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層階建て住宅、床面積が1500㎡以下の店舗など | 30~60% | 100~500% |

| 第一種住居地域 | 住宅、床面積が3000㎡以下の店舗など | 50~80% | 100~500% |

| 第二種住居地域 | 住宅、床面積が3000㎡を超える店舗など | 50~80% | 100~500% |

| 準住居地域 | 住宅、床面積が3000㎡を超える店舗、映画館など | 50~80% | 100~500% |

| 田園住居地域 | 農産物の直売所など | 30~60% | 50~200% |

| 近隣商業地域 | 住宅、床面積が1万㎡を超える店舗など | 60~80% | 100~500% |

| 商業地域 | 床面積が1万㎡を超える店舗、風俗店など | 80% | 200~1,300% |

| 準工業地域 | 公害を出すおそれが低い工場など | 50~80% | 100~500% |

| 工業地域 | 公害を出すおそれがやや高い工場など | 50~60% | 100~400% |

| 工業専用地域 | 大規模な工場など | 30~60% | 100~400% |

※ 制限される具体的な建ぺい率と容積率は市町村によって異なる

ちなみに、当サイト「誰でもわかる不動産売買」では、用途地域をわかりやすく解説し、それぞれの地域の様子をGoogleのストリートビューでご紹介するコンテンツを公開中です。

建ぺい率をより深く理解したいと希望する方は、ぜひご覧ください。

関連コンテンツ

用途地域とは?わかりやすく解説

4-2. 耐火性能に優れた建物を建てることによる建ぺい率の緩和

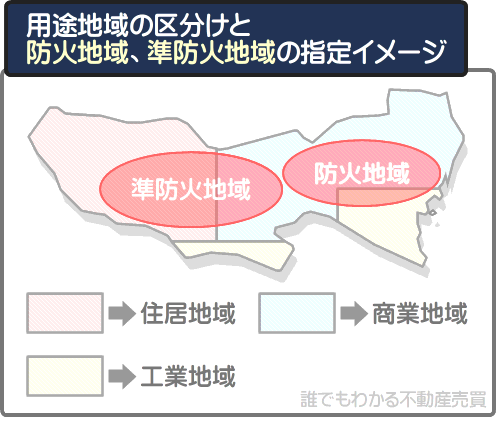

市街化区域は全13種類の用途地域に区分けされると共に、防火地域と準防火地域も指定されます。

防火地域と準防火地域とは、延焼(火事が燃え広がること)を特に警戒する地域です。

そして、防火地域や準防火地域において、耐火性能に優れた建物を建てる場合は、制限される建ぺい率が10%緩和されます。

たとえば、防火地域に指定されている、建ぺい率の制限が30%の第一種低層住居専用地域があったとしましょう。

その第一種低層住居専用地域に耐火性能に優れた建物を建てる場合は、建ぺい率が40%以下となるように建築できるといった具合です。

これが、建ぺい率の緩和です。

また、一定の条件を満たす角地に建物を建てる際なども建ぺい率が緩和され、建ぺい率が緩和される条件をまとめると以下のようになります。

| 条件 | 緩和される率 |

|---|---|

| 防火地域、準防火地域に耐火性能に優れた建物を建てる場合 | 10% |

| 一定の条件を満たす角地に建物を建てる場合 | 10% |

| 防火地域、準防火地域に位置する一定の条件を満たす角地に、耐火性能に優れた建物を建てる場合 | 20% |

| 建ぺい率の制限が80%の用途地域内に指定された防火地域に、耐火性能に優れた建物を建てる場合 | 建ぺい率の制限なし |

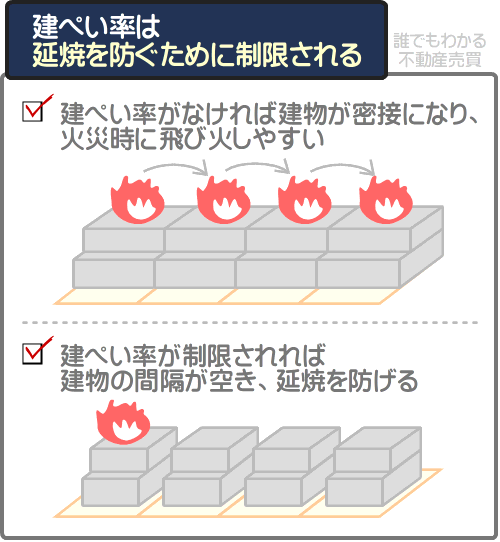

市街化区域に建物を建てる際は、用途地域によって建ぺい率が制限されますが、それは、延焼を防ぐために制限されます。

建ぺい率の制限がなければ、人々は敷地全体に建物を建てること可能性になり、敷地全体に建物が建てられれば、火災の際に隣家に飛び火しやすくなり、延焼する可能性があります。

よって、耐火性能に優れるなど、火災に配慮した建物を建てれば延焼を防ぐ効果があるとみなされ、建ぺい率が緩和されます。

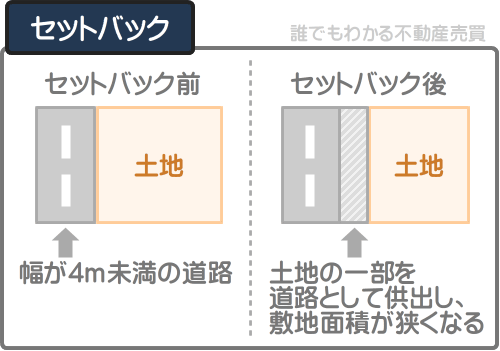

5. セットバックを要する土地の建ぺい率の注意点

建築基準法によって、市街化区域の土地に建物を建てる際は、緊急車両が到着しやすいように幅が4メートル以上の道路に接していなければ建築できないと定められています。

建築基準法とは、建物を建てる際のルールを定めた法律です。

よって、市街化区域に位置する、幅が4メートル未満の道路に接する土地に建物を建てる際は、幅が4メートル以上の道路に接するように、土地の一部を道路として供出しなければなりません。

これを「セットバック」と呼びます。

そして、セットバックを求められる土地に建物を建てる際は、セットバック後の面積をもとに建ぺい率を計算しつつ建築する必要があります。

たとえば、建ぺい率の制限が60%である、100平方メートルの土地があったとしましょう。

その土地が接する道路の幅は2メートルのため、建物を建てる際は、20平方メートルを道路として供出するセットバックが必要です。

その状況においては、セットバック後の80平方メートルをもとに建ぺい率を計算しつつ建物を建築しなければなりません。

これによってセットバック後は、建てることができる建物の建築面積が狭くなります。

例を挙げると、敷地面積が100平方メートルのころは建築面積が60平方メートルまでの建物を建てることが可能であったものの、セットバック後は48平方メートルまでの建物を建てることができるといった具合です。

セットバックを求められる土地は、セットバック後の面積をもとに建ぺい率を計算する必要があるため留意してください。

6. 建ぺい率の調べ方

市街化区域に建物を建てる際は、市町村が制限する建ぺい率や容積率を超えないように建築をしなければなりません。

よって、市街化区域に建物を建てる際は、その土地の建ぺい率や容積率を調べる必要があります。

その土地の建ぺい率や容積率は、住所を伝えつつ市町村役場の建築課に問い合わせることによって調べることが可能です。

また、東京都の各区や大阪市などでは、ホームページにて用途地域と建ぺい率、容積率が記された地図を公開しているため、それらを活用するのも良いでしょう。

自治体が公開する地図には、建ぺい率が緩和される防火地域や準防火地域も記されている場合があります。

なお、売り出し中の土地の建ぺい率や容積率は、その物件を取り扱う不動産業者に問い合わせることによって調べることが可能です。

まとめ

建ぺい率をわかりやすく解説しました。

建ぺい率とは、建物の一番広い部分の面積を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、パーセントで表します。

建物の一番広い部分を建築面積と呼ぶため、建ぺい率とは、建築面積を敷地面積で割り算した答えなどと覚えるのが良いでしょう。

また、建ぺい率と共に見聞きすることが多い建築用語に「容積率」があります。

容積率とは、建物の床面積の合計を、その建物が建つ敷地の面積で割り算した値であり、建ぺい率と同じくパーセントで表します。

市街化区域に位置する土地は、一部例外を除き市町村によって建ぺい率と容積率が制限され、制限された範囲を超えないように建物を建てなければなりません。

ただし、防火地域、準防火地域に耐火性能に優れた建物を建てる際などは、建ぺい率が緩和されます。

ご紹介した内容が、建ぺい率をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2023年8月

記事公開日:2020年7月

こちらの記事もオススメです