区分所有法とは? わかりやすく解説

区分所有法とは、マンションを所有しつつ生活する人々の権利などに関することを定めた法律です。

一般的なマンションには管理組合が設置され、定期的に集会が開かれますが、それらは区分所有法に則り実施されます。

区分所有法をわかりやすく簡単に解説し、予定される改正の主な内容、区分所有法と民法の違いなどご紹介しましょう。

目次

- 1. 区分所有法とは、マンションなどに関することを定めた法律

- 2. 区分所有法の具体的な内容

- 3. 区分所有法の改正

- 4. 区分所有法と民法の違い

- まとめ - 区分所有法は、マンション所有者の身近な法律

1. 区分所有法とは、マンションなどに関することを定めた法律

一つの建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者(所有権を有する者)が存在する建物を「区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)」と呼びます。

分譲マンションなどが区分所有建物であり、分譲マンションは101号室はAさん、102号室はBさんが所有するなど、独立した各部屋に所有者が存在します。

区分所有法とは、区分所有建物の権利や管理に関すること、区分所有建物を建て替える際のルールに関することなどを定めた法律であり、「建物の区分所有等に関する法律」が正式名称です

一戸建てを所有すると、一部例外を除きその建物と土地の所有権を持つのは自分のみであり、自費で管理をしつつ自分の意思で建て替えることが可能です。

これは常識であり、誰も反論しません。

しかし、分譲マンションなどの区分所有建物には、この常識は通用しないこととなります。

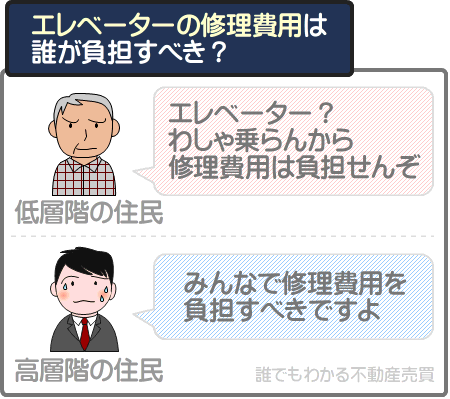

たとえば、マンションの一室に入るためにはエレベーターに乗る必要がありますが、エレベーターは誰が所有者であり、壊れた場合は誰が修理費用を負担すべきでしょうか。

エレベーターを使わずとも生活できる低層階の住民は、エレベーターの所有者は高層階の住民であり、高層階に住む者が修理費用を負担すべきと考えるかもしれません。

一方、高層階の住民はエレベーターがあってこそのマンションであるから、住民全員がエレベーターの所有者であり、全員で修理費用を負担すべきと考える可能性があります。

このように分譲マンションなどの区分所有建物は、一つの建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者が存在するため、権利や維持管理に関することが複雑になりがちです。

そこで昭和37年に制定されたのが区分所有法であり、区分所有法は、分譲マンションなどの区分所有建物の権利や管理に関すること、建て替えに関することなどのルールを定めた法律となっています。

なお、区分所有法は分譲マンションに限らず、一つの建物の中に複数の独立した部屋がある様々な建物に適用されるため留意してください。

例を挙げると、長屋は一つの建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者が存在しますが、長屋も区分所有建物であり、区分所有法が適用されます。

加えて、一つの建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者が存在するオフィスビルなども区分所有建物であり、区分所有法が適用されることとなります。

一方、一つの建物の中に複数の独立した部屋があっても、所有権を持たない者が各部屋を使用する賃貸マンションなどには、区分所有法は適用されません。

区分所有法のポイントをわかりやすくご紹介すると、以下のとおりです。

- 分譲マンション、長屋など、一つの建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者(所有権を有する者)が存在する建物を「区分所有建物」と呼ぶ

- 区分所有法は、区分所有建物の権利や管理に関すること、区分所有建物を建て替える際のルールに関することなどを定めた法律

- 賃貸マンションやテナントビルなど、一つの建物の中に複数の独立した部屋がある建物であっても、所有権を有しない者が各部屋を使用する建物は区分所有建物に該当せず、区分所有法は適用されない

つづいて、区分所有法で定められている具体的な内容をわかりやすくご紹介しましょう。

2. 区分所有法の具体的な内容

区分所有法とは、マンションなどの区分所有建物の権利や管理に関すること、建て替えに関するルールなどを定めた法律です。

ここからは、区分所有法で定められている具体的な内容をわかりやすく簡単にご紹介しましょう。

なお、区分所有法の全文は「電子政府の総合窓口e-Gov 建物の区分所有等に関する法律」にてご確認いただけます。

2-1. 区分所有権と区分所有者(第二条)

マンションなどの区分所有建物は、一つの建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者が存在します。

その状況において各部屋の所有者は、その部屋の所有権を有することとなります。

所有権とは、所有する物を自由に使ったり処分したりできる権利です。

そして、区分所有法の第二条では、区分所有建物の各部屋の所有権を「区分所有権」と呼び、区分所有権を有する者を「区分所有者」と呼ぶと定めています。

たとえば、分譲マンションの101号室の所有者であるAさんは、101号室の区分所有権を有する区分所有者であるといった具合です。

区分所有権を有する区分所有者のAさんは、所有する101号室を自由に使用し、自らの意思で売却するなどして処分することができます。

また、区分所有法の第三条では、区分所有者は区分所有建物、および区分所有建物が建つ土地を管理するために、集会を開きつつ管理者を置くことができると定めています。

マンションであれば理事会が集会であり、理事長が管理者に該当します。

2-2. 専有部分と共用部分(第二条)

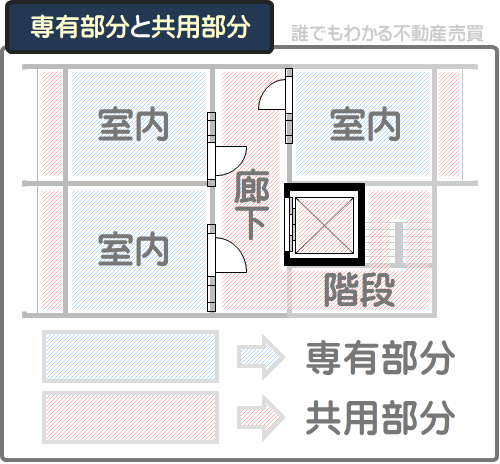

区分所有法の第二条では、区分所有建物の中に所在する各独立した部屋を「専有部分(せんゆうぶぶん)」と呼び、専有部分以外を「共用部分(きょうようぶぶん)」と呼ぶと定めています。

たとえば、マンションであれば独立した各部屋の中が専有部分であり、エントランスや廊下、階段、エレベーターなどは共用部分であるといった具合です。

2-3. 敷地利用権(第二条)

区分所有法の第二条では、専有部分を所有するために必要となる建物の敷地に関する権利を「敷地利用権」と呼ぶと定めています。

区分所有権を有する区分所有者は、自らが所有する専有部分を使用するために、一部例外を除き、区分所有建物が建つ土地を利用する権利を有しています。

その権利を敷地利用権と呼ぶというわけです。

マンションの所有者であれば、所有する部屋を使用するために、そのマンションが建つ敷地を利用する権利を有し、その権利が敷地利用権となります。

2-4. 区分所有者の権利と義務(第六条)

区分所有法の第六条では、区分所有者は建物を保存することを妨げる行為や、他の区分所有者の利益に反することを行ってはならないと定めています。

マンションでたとえれば、建物を傷つけるようなことや、他の住民に迷惑をかけるようなことはしてはならないといった具合です。

また、区分所有法の第六条では、区分所有者が専有部分などを改良するために必要となる場合は、共用部分の使用を請求できるとも規定しています。

マンションであれば、部屋をリフォームするために必要であれば、一時的に廊下に建材を置くことなどを管理組合や他の住民に請求できるといった具合です。

区分所有法の第六条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のようになります。

区分所有法 第六条(区分所有者の権利義務等)

区分所有者は建物を傷つけるような有害な行為や、他の区分所有者の利益に反することを行ってはならない

区分所有者は、自らが所有する専有部分、または共用部分を保存したり改良したりするために必要であれば、共用部分、場合によっては他の区分所有者が有する専有部分を使用することを請求できる

ただし、共用部分や他の区分所有者が所有する専有部分を傷つけた場合は、償わなければならない

2-5. 先取特権(第七条)

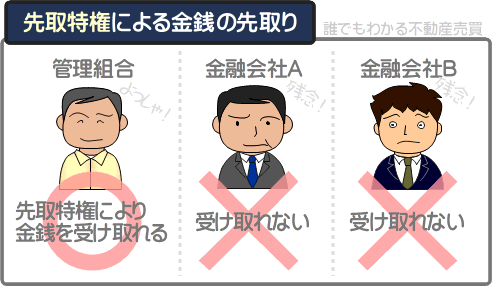

区分所有法の第七条では、区分所有者が他の区分所有者に対して、共用部分に関する金銭を受け取ることができる権利があれば、金銭を受け取ることができる権利を有する他の者より、優先して受け取ることができると定めています。

難解ですが、この仕組みを「先取特権」と呼びます。

区分所有法の先取特権をわかりやすく解説しましょう。

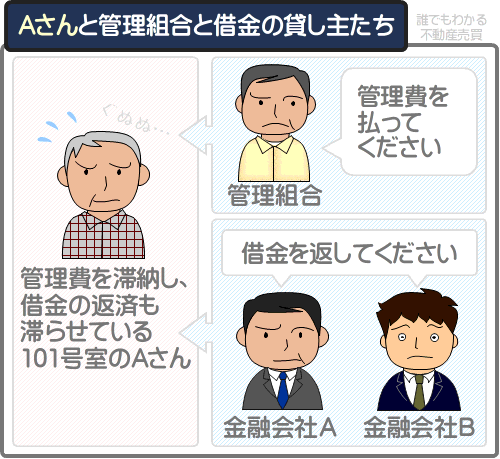

たとえば、マンションの管理組合があったとします。

管理組合は各部屋の所有者から管理費を徴収しつつ廊下などの共用部分を維持管理していますが、101号室を所有するAさんは、長きにわたり管理費を滞納しています。

また、Aさんは、方々から借金をすると共にその返済も滞らせています。

その状況において管理組合や借金の貸し主達は、Aさんが所有する101号室の所有権や、101号室の室内にあるAさんの所有物を競売(オークション)にかけるように裁判所に訴えを起こすことができます。

そして、オークションによってAさんの財産が落札されれば、管理組合や借金の貸し主達は、その代金を受け取りつつ受け取っていない管理費や返済金に充当することが可能です。

しかし、オークションによってAさんの財産が落札されたとしても、落札者から支払われた代金が、滞納する管理費や借金の返済額に満たない場合もあります。

例を挙げると、滞納する管理費と借金の返済額の合計が1,000万円であるにもかかわらず、落札額は500万円であるといった具合です。

満たない場合は、管理組合と借金の貸し主達は、誰が金銭を受け取るか争うこととなりますが、その際に優先して金銭を受け取ることができる権利が、区分所有法の先取特権です。

マンションなどの区分所有建物を管理する管理組合は、区分所有法で定められた先取特権によって、他の者より優先して受け取るべき金銭を受け取ることができます。

区分所有法の第七条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

区分所有法 第七条(先取特権)

区分所有者は、共用部分を管理するために必要となる受け取るべき金銭があるにもかかわらず受け取ることができない場合は、他の金銭を要求できる権利を持つ者より優先して受け取ることができる

なお、管理費を滞納する者が所有する一室に抵当権が設定されている場合は、区分所有法の先取特権より、抵当権を持つ者が優先して金銭を受け取ることができるため留意してください。

抵当権とは、金銭の借り主が返済を滞らせた際に、借金の形に取った物件を競売にかけ、落札者から支払われた金銭を受け取ることができる権利です。

マンションの一室などの不動産は、借金の形として提供しつつ金銭を借り入れることが可能であり、借金の形として提供しつつ金銭を借り入れる際は、貸し主が抵当権を取得します。

これにより借金の貸し主は、貸し倒れを防ぐことが可能です。

そして、管理費を滞納する者が金銭を借り入れるために、その一室を借金の形として提供しつつ抵当権を持つ者が存在する場合は、抵当権を有する者が優先して返済金を受け取ることができます。

区分所有法の先取特権は抵当権より弱く、管理費を滞納する者が所有する部屋に抵当権が設定されている場合は、金銭を先取できません。

抵当権の詳細は、当サイト「誰でもわかる不動産売買」にて公開中のコンテンツにてわかりやすく解説中です。

抵当権がよくわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

関連コンテンツ

抵当権とは?根抵当権との違いなどわかりやすく解説

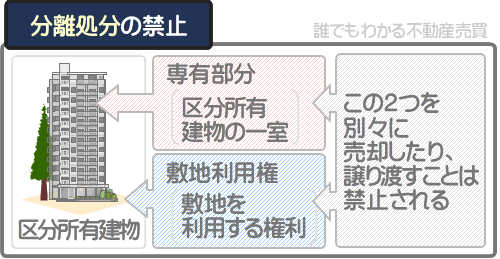

2-6. 分離処分の禁止(第二十二条)

区分所有者は区分所有建物の専有部分を所有し、専有部分を使用するための敷地利用権(区分所有建物が建つ土地を利用する権利)を有しています。

そして、区分所有法の第二十二条では、区分所有者は原則として、専有部分と敷地利用権を切り離して処分することはできないと定めています。

この規定を「分離処分の禁止」と呼びます。

マンションでたとえれば、住民は「一室」と「敷地利用権(マンションが建つ敷地を利用する権利)」を有するものの、その2つを別々に売却したり譲り渡すことはできないといった具合です。

区分所有法の第二十二条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

区分所有法 第二十二条(分離処分の禁止)

区分所有者は、規約に特別な定めがある場合を除いて、自らが所有する専有部分と敷地利用権を個別に処分することはできない

2-7. 管理者に関すること(第二十五条)

区分所有法の第二十五条では、区分所有者は集会を開きつつ多数決を取るなどして、管理者を専任したり解任することができると定めています。

マンションでたとえれば、住民は理事会を開きつつ多数決で理事長を選んだり、解任することができるといった具合です。

また、区分所有法の第三十四条では、集会は管理者が開催し、管理者は少なくとも毎年一回は集会を開かなければならないとも規定しています。

マンションは毎年春頃になると理事会を開きますが、それは区分所有法の規定によって開催しているというわけです。

区分所有法の第二十五条と第三十四条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

区分所有法 第二十五条(選任及び解任)

区分所有者は、集会を開きつつ管理者を専任したり、解任することができる

区分所有法 第三十四条(集会の招集)

管理者は集会を開催しつつ区分所有者を招集でき、少なくとも毎年一回は集会を開かなければならない

2-8. 規約に関すること(第三十条)

区分所有法の第三十条では、区分所有者同士の取り決めは、区分所有法によって規定された内容に加え、規約を作りつつ定めることができると規定しています。

そして、定められた規約は、書面を作成するなどして保存する必要があるとも規定しています。

マンションであれば、規約を作りつつ住民同士の取り決めを定め、定めた内容を規約書としてまとめつつ理事長が持っておくといった具合です。

また、区分所有法の第三十一条では、規約を変更したり廃止したりする場合は、集会を開きつつ多数決を取り、4分の3以上の賛成を得なければならないと規定しています。

区分所有法の第三十条と第三十一条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

区分所有法 第三十条(規約事項)

区分所有建物の区分所有者同士の取り決めは、区分所有法で定められたことに加え、規約を作りつつ定めることができる

定められた規約は書面に起こす、パソコンで電磁的記録を作成するなどして保存しなければならない

区分所有法 第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)

集会を開きつつ4分の3以上の承諾を得ることができれば、規約は変更したり廃止することができる

2-9. 義務違反者に対すること(第五十七条)

区分所有法の第五十七条では、区分所有建物の保存を妨げることをする区分所有者や、他の区分所有者に迷惑をかける区分所有者が存在すれば、管理組合はその行為を止めるように請求できると定めています。

マンションでたとえれば、建物を壊したり他の住民に迷惑をかける住民に対して、管理組合はやめるように注意できるといった具合です。

また、区分所有法の第五十八条では、有害な区分所有者が存在すれば、その区分所有者が所有する専有部分を使用することを禁止するように、管理組合は裁判所に訴えを起こすことができると定めています。

マンションであれば、管理組合は迷惑な住民に対して、その住民が所有する一室を使用することを禁止するように訴えを起こすことができるといった具合です。

区分所有法の第五十七条と第五十八条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のようになります。

区分所有法 第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

区分所有者が建物を傷つけるようなことや他の区分所有者に迷惑を及ぼす有害な行為を行う場合は、他の区分所有者や管理組合は、その行為をやめることや、傷つけた建物をもとに戻すように請求できる

区分所有法 第五十八条(使用禁止の請求)

集会によって4分の3以上の賛成が得られれば、有害な区分所有者が自らが所有する専有部分の使用を禁止するように、管理組合は裁判所に訴えを起こすことができる

さらに、区分所有法の第五十九条では、有害な区分所有者の行為によって他の区分所有者の生活が困難になれば、その有害な区分所有者が所有する専有部分を競売にかけるように、管理組合は裁判所に訴えを起こすことができると定めています。

マンションでたとえれば、迷惑な住民が存在すれば、その住民が所有する一室を不動産オークションにかけるように、管理組合は裁判所に訴えることができるといった具合です。

区分所有法の第五十九条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のようになります。

区分所有法 第五十九条(区分所有権の競売の請求)

有害な区分所有者の行為によって他の区分所有者の生活環境が著しく損なわれれば、管理組合は有害な区分所有者が所有する専有部分を競売にかけるように裁判所に訴えを起こすことができる

専有部分が競売にかけられれば、有害な所有者とその関係者は入札をすることができない

2-10. 建て替えに関すること(第六十二条)

区分所有法の第六十二条では、全ての区分所有者の5分の4以上の賛成が得られれば、区分所有建物を取り壊し、その敷地に新たな区分所有建物を建築することを決定できると定めています。

マンションであれば、各部屋を所有する者の5分の4以上の賛成が得られれば、マンションを建て替えることを決定できるといった具合です。

区分所有法の第六十二条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のようになります。

区分所有法 第六十二条(建替え決議)

集会を開きつつ区分所有者の5分の4以上の賛成が得られれば、建物を取り壊し、なおかつ新しい建物を建築することを決定できる

ただし、新しい建物を建築することを決定する際は、新築する建物の概要、再建築に要する費用の概算、どのように費用を捻出するかなどを定めなければならない

また、区分所有法の第六十三条では、区分所有建物を建て替えることが決定すれば、賛成した者は賛成しなかった者に対して、区分所有権と敷地利用権を売り渡すように請求できると規定しています。

分譲マンションでたとえれば、建て替えに賛成した住民は、反対した住民に対して、その住民が所有する一室と、マンションが建つ敷地を利用する権利を売却するように請求できるといった具合です。

区分所有法の第六十三条をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のようになります。

区分所有法 第六十三条(区分所有権等の売渡し請求等)

集会によって建て替えが決定した場合は、集会を開催した者は反対者に対して、建て替えに反対するか再度確認を取らなければならない

建て替えに反対することが確認できれば、賛成者は反対者に対して、区分所有権と敷地利用権を売り渡すように請求できる

3. 区分所有法の改正

ここからは、区分所有法の変遷と今後予定される改正の内容をわかりやすくご紹介しましょう。

区分所有法では、区分所有建物の専有部分や敷地利用権に関することなど、区分所有者の権利に関することなどが定められています。

- 区分所有建物とは、分譲マンションなどの建物

- 専有部分とは、分譲マンションなどの建物の各室内

- 敷地利用権とは、分譲マンションなどの建物の一室を所有する者が、その建物が建つ敷地を利用する権利

- 区分所有者とは、分譲マンションなどの建物の一室を所有する者

すなわち、区分所有法はマンションに居住する各住人の権利に関することなどを定めているというわけですが、そもそも住民の権利は民法によって定められていました。

民法とは、今から約127年前の明治29年に制定された、各個人が有する権利に関することなどを定めた法律です。

しかし、明治29年ごろはマンションがなく、民法では新しい建物の形態であるマンションの権利に関することは網羅できませんでした。

そこで、区分所有建物の権利に関することなどの取り決めを定めることを目的として、マンションが普及し始めた昭和37年に区分所有法が制定されます。

まずは、区分所有権や敷地利用権に関すること、規約や集会に関することなどが定められました。

つぎに、昭和58年に改正され、区分所有者が管理組合を結成できることや、区分所有建物を建て替える際のルールなどが追加で定められます。

さらに、平成14年にも改正され、区分所有者が区分所有建物を修繕する際の取り決めなどが追加で定められました。

区分所有法の変遷をわかりやすくご紹介すると、以下のとおりです。

区分所有法の変遷

- 明治29年(1896年)民法の制定

- 民法が制定され、各個人が有する権利に関することなどが定められる(明治29年頃はマンションは一棟も建てられていなかった)

- 昭和37年(1962年)区分所有法の制定

- マンションが増え、民法ではマンションの区分所有者の権利に関する取り決めを網羅できなくなり、区分所有法が制定される

まずは、区分所有権や敷地利用権に関すること、規約や集会に関することなどが定められた - 昭和58年(1983年)区分所有法の改正

- 区分所有者が管理組合を結成できること、区分所有建物の建て替えに関する取り決めなどが追加で定められる

- 平成14年(1995年)区分所有法の改正

- 区分所有建物を修繕する際の取り決めなどが追加で定められる

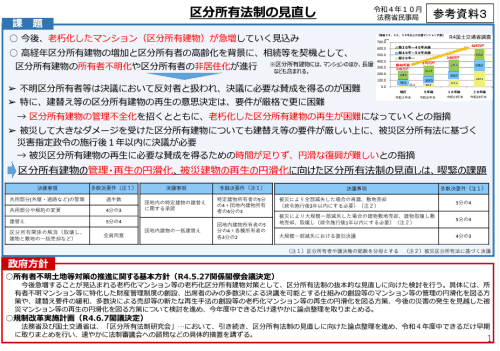

そして、私がこの記事を作成する令和5年の時点において、区分所有法は再び改正が検討されています。

改正される主な点は、区分所有建物の建て替えに関する取り決めの緩和です。

令和5年の時点において、全国には築40年を超える116万戸の分譲マンションが存在し、その数は20年後には425万戸に達します。

築年数が経過したマンションは、集会を開きつつ区分所有者の5分の4以上の賛成が得られれば建て替えることが可能ですが、その比率の賛成を得るのは困難です。

よって、それ以下の比率であっても建て替えができるようにするなどの改正が検討されています。

以下は、法務省が公開する区分所有法の改正に関する資料です。

※ 出典:法務省

区分所有法は民法から独立する形で制定され、幾度も改正が行われ、令和5年の時点において再び改正が検討されています。

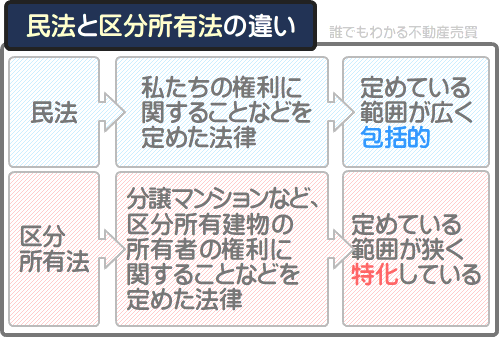

4. 区分所有法と民法の違い

Googleで区分所有法に関することを検索する方の統計を見ると、区分所有法と民法の違いについて調べる方が少なからずいらっしゃるようです。

ここからは、区分所有法と民法の違いをわかりやすく簡単にご紹介しましょう。

区分所有法と民法の違いは規定する内容の範囲にあり、区分所有法は区分所有建物の権利に関することなどに特化した法律であり、民法は権利全般に関することなどを定めた包括的な法律となっています。

区分所有建物とは、分譲マンションなど、一棟の建物の中に複数の独立した部屋がある建物を指します。

一棟の建物の中に複数の独立した部屋があり、各部屋に所有者が存在する区分所有建物は、一般の建物とは異なる権利や管理に関する取り決めが必要です。

よって、区分所有建物の権利や管理に関することは、区分所有法によって、民法より詳細な取り決めが定められています。

ちなみに、私たちは所有する物を自由に使用する権利を有しますが、それは民法で定められた「所有権」によって保障される権利です。

一方、分譲マンションの一室を所有する方は、その一室を自由に使用する権利を有しますが、それは区分所有法で定められた「区分所有権」によって保障される権利となっています。

どちらも所有権ですが、区分所有法はより複雑となる区分所有建物の権利や管理に関することに特化しています。

まとめ - 区分所有法は、マンション所有者の身近な法律

区分所有法をわかりやすく簡単にご紹介しました。

区分所有法とは、分譲マンションや中古マンションなどの区分所有建物の権利や管理に関すること、建て替えに関するルールなどを定めた法律です。

区分所有法の正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」であり、「マンション法」などと呼ばれることもあります。

マンションを所有すると管理組合に参加したり、ときには管理組合から理事長になることを求められますが、それらは区分所有法に則り行われます。

法律と聞くと難しい印象がありますが、区分所有法は他の法律よりわかりやすく、マンションを所有する方にとって身近な法律です。

マンションを購入する予定がある方や、既にマンションを所有する方は、区分所有法の内容をぜひ知ってください。

ご紹介した内容が、皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2023年7月

記事公開日:2021年5月

こちらの記事もオススメです