担保するとは?

担保するとは、物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすることです。

また、担保するとは、物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすることでもあります。

「スパイが極秘情報で身の安全を担保する」などユニークな例文を交えつつ、担保するの意味をわかりやすく簡単にご説明しましょう。

目次

- 1. 担保するには、2つの意味がある

- 1-1. 物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること

- 1-2. 物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること

- 2. スパイと新聞記者で担保するの理解を深める

- 3. 不動産に関する担保のいろいろ

- まとめ - 身近な担保するは、保険に加入すること

1. 担保するには、2つの意味がある

担保するという言葉には、「物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること」と、「物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること」という意味があります。

担保するという言葉は様々な場面で使用されるため、意味が掴みにくく難解ですが、その意味は大きく2つに分類できます。

担保するの意味

- 1. 物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること

- 2. 物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること

ここから、2つの担保するという言葉の意味をわかりやすく簡単にご説明しましょう。

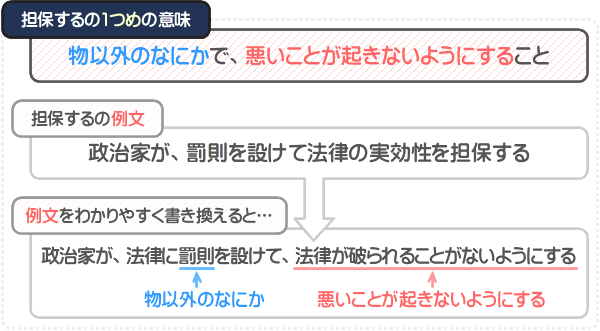

1-1. 物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること

まずは、担保するの1つめの意味「物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること」をわかりやすく簡単にご説明します。

以下の例文をお読みください。

政治家が、罰則を設けて法律の実効性を担保する

上記の意味をわかりやすく書き換えると、以下のようになります。

政治家が、法律に罰則を設けて、法律が破られることがないようにする

政治家は様々な法律をつくりますが、原則として、つくる際は規則を定めつつ罰則を設けます。

たとえば、道路交通法であれば「最高速度が指定されている道路では、その速度を超えて走行してはならない」という規則を定めつつ、「最高速度を超えて走行した者には、10万円以下の罰金を科す」という罰則を設けるといった具合です。

罰則を設けるのは、いわずもがな法律が破られないようにするためです。

先述のとおり担保するの1つめの意味は、「物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること」ですが、これを法律にあてはめると「物以外のなにか」は罰則です。

「悪いことが起きないようにすること」は、法律が破られることがないようにすることです。

担保するの1つめの意味は、「物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること」です。

1-2. 物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること

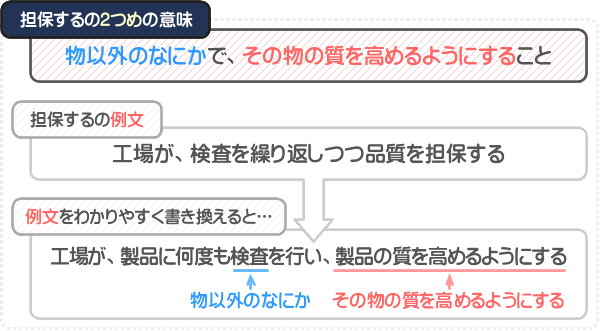

つぎに、担保するの2つめの意味「物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること」をわかりやすく簡単にご説明します。

以下の例文をお読みください。

工場が、検査を繰り返しつつ品質を担保する

上記の意味をわかりやすく書き換えると、以下のようになります。

工場が、製品に何度も検査を行い、製品の質を高めるようにする

工場は製品を生産しますが、大きな工場では、出荷する製品に何度も検査を実施します。

たとえば、トヨタ自動車は、1台の自動車を出荷するために1,500~2,000項目もの検査を行うとのことです。

1,500~2,000項目もの検査を実施するのは、生産する自動車の質を高めるためです。

先述のとおり担保するの2つめの意味は、「物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること」ですが、これを工場にあてはめると「物以外のなにか」は検査です。

「その物の質を高めるようにすること」は、生産する製品の質を高めるようにすることです。

やや難解ですが、担保するの言葉のフィーリングを感じていただけましたでしょうか。

しっくりこないという方へ向けて、架空のスパイと新聞記者を用いて、引き続き担保するという言葉の意味をわかりやすく簡単にご説明します。

2. スパイと新聞記者で担保するの理解を深める

担保するという言葉には、「物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること」と、「物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること」という意味があります。

ここからは、架空のスパイと新聞記者を用いて、担保するの意味をわかりやすく簡単にご説明しましょう。

ぜひ、担保するの意味の理解を深めてください。

2-1. スパイが、極秘情報で身の安全を担保する

まずは、架空のスパイ「S」を用いて担保するの意味をわかりやすく簡単にご説明します。

Sは、A国を祖国としつつ世界中で暗躍するスパイです。

ふとしたことでSは、A国の政治家達の好ましくない極秘情報を入手しました。

Sが極秘情報を入手したことを知った政治家達は、Sの口を封じるために刺客を送ります。

刺客が送られたことを知ったSは、自分の身になにかあれば極秘情報がマスコミに知れるように、信頼できる友人に極秘情報を記録したUSBメモリを手渡します。

USBメモリを手渡す際に、Sは友人に伝えます。

「私から24時間おきに連絡がなければ、そのUSBメモリに記録された情報をマスコミに流してくれ…」

その3日後にSは刺客に拘束され、刺客がSを始末しようとしたところ、Sはいいます。

「もし、私の身に何かあれば、政治家達の極秘情報がマスコミに伝わるように仕込んである…」

そのことを刺客が政治家達に伝えたところ、政治家達は「仕方ない、今回は見逃してやろう」とSを解放させました。

この状況においてSは、身に危険が及べば、極秘情報がマスコミに伝わるように仕込みつつ身を守りましたが、その状況は以下のように表現できます。

スパイが、極秘情報で身の安全を担保する

上記をわかりやすく書き直すと以下のようになります。

スパイが、入手した極秘情報で、身に危険が及ばないようにする

担保するの一つめの意味は「物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすること」ですが、これをスパイのSにあてはめると、「物以外のなにか」は極秘情報です。

「悪いことが起きないようにする」は、身に危険が及ばないようにすることとなります。

スパイのSは、入手した極秘情報により、自分の身の安全を担保しました。

2-2. 新聞記者が、裏取りしつつ記事の正確性を担保する

つぎに、架空の新聞記者「S」を用いて担保するをわかりやすく簡単にご説明しましょう。

Sは、たまに電話ボックスで変身することもありますが、その国で最も権威のある新聞社で働く新聞記者です。

ふとしたことからSは、自国の政治家達の好ましくない極秘情報を入手します。

Sはその情報を記事にしようと思いましたが、その情報が正確であるかわかりません。

Sが働くのは、国内で最も権威のある新聞社だけに、誤った内容の記事を掲載しては、新聞の質が落ちてしまいます。

そこでSは、入手した極秘情報に誤りがないか確かめるために証拠を集め、集めた証拠により、その情報が正確であることを確認します。

証拠を集める途中でSは、政治家達から刺客が送られるものの何とか切り抜け、集めた証拠と共に極秘情報を記事にし、社会から高い評価を得ました。

この状況は、以下のように表現できます。

新聞記者が、裏取りしつつ記事の正確性を担保する

上記をわかりやすく書き直すと、以下のようになります。

新聞記者が、新聞に掲載する情報に間違いがないか確かめるために証拠を集め、記事の質を高めるようにする

担保するの2つめの意味は「物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすること」ですが、これを新聞記者のSにあてはめると、「物以外のなにか」は証拠です。

「その物の質を高めるようにする」は、記事の質を高めるようにすることとなります。

新聞記者のSは、入手した極秘情報の裏付けを取りつつ記事の正確性を担保しました。

ちなみに、担保という言葉には、保証などの意味があります。

新聞記者のSは、入手した極秘情報の裏付けを取り、自分が書く記事が正確であることを自らで保証したというわけです。

3. 不動産に関する担保のいろいろ

誰でもわかる不動産売買は、不動産売買をわかりやすく解説するサイトです。

不動産を売買する状況においては、担保するという言葉を用いることは希ですが、「担保」という言葉は頻繁に使用します。

ここからは、不動産を売買する状況で使用する、担保という言葉の例をご紹介しましょう。

ちなみに、不動産売買において用いる担保という言葉には、保証や質草などの意味があります。

3-1. 住宅ローンの担保

住宅を購入する多くの方は、住宅ローンを利用しつつ銀行から資金を借り入れます。

そして、資金を借り入れる際は、資金を貸し出す銀行に、借金の形として購入する住宅を提供します。

このように不動産を借金の形として提供することを「担保に入れる」などと表現し、資金を貸し出す銀行が提供を受けることを「担保に取る」などと表現します。

住宅を担保に取った銀行は、住宅ローンの利用者が返済を滞らせれば住宅を売却し、得た金銭を返済金に充当します。

つまり、銀行は、貸し倒れ(貸した資金が返されないこと)を防ぐために、住宅ローンの利用者が購入する住宅を担保に取るというわけです。

3-2. 不動産の売主が負う瑕疵担保責任

不動産を売買する売主が負う責任に、瑕疵担保責任があります。

不動産の売主が負う瑕疵担保責任とは、売買契約により売買された不動産に、その契約内容にそぐわない不具合がある場合に、売主が果たすべき責任のことです。

たとえば、売買契約により売買が行われ、売主から買主へ引き渡された土地があったとしましょう。

その後、買主が家を建てようと建設業者に基礎工事を依頼したところ、地中から大量のゴミが見つかりました。

ゴミの量は極めて多く、基礎工事に支障を来すほどです。

つまり、引き渡された土地には、土地として利用できないほどの大きな欠陥、すなわち、売買契約の内容にそぐわない不具合があったというわけです。

この状況において、買主が売主にゴミの撤去を請求すれば、売主は瑕疵担保責任を果たしつつ、ゴミを撤去しなくてはなりません。

ただし、売買契約書に「物件には大量の廃棄物が埋め立てられている」との記載があり、買主がそれに納得しつつ売買が行われたのであれば、撤去する必要はありません。

また、その土地に土地として利用できない欠陥があったとしても、売主が売買契約書に瑕疵担保責任を負わないことを明記している場合も撤去は不要です。

売主が売買契約書に瑕疵担保責任を負わないことを明記していることを「瑕疵担保責任免責」などと呼びます。

なお、2020年4月に民法が改正され、売主の瑕疵担保責任は「売主の契約不適合責任」と呼ばれるようになったため留意してください。

ちなみに、誰でもわかる不動産売買では、売主の契約不適合責任をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。

瑕疵担保責任や契約不適合責任にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

関連コンテンツ

契約不適合責任をわかりやすく解説

3-3. 新築の欠陥を補償する住宅瑕疵担保責任保険

新築の住宅を購入する際は、欠陥がないか心配ですが、売りに出されている多くの新築は「住宅瑕疵担保責任保険」に加入しています。

住宅瑕疵担保責任保険とは、引き渡された新築に耐力性の欠如や雨漏りなどの重大な欠陥が見つかった場合に、その修繕費用が支払われる保険です。

こう聞くと、住宅瑕疵担保責任保険は住宅の購入者が加入し、欠陥が見つかれば、購入者に修繕費用が支払われると感じますが、そうではありません。

住宅瑕疵担保責任保険に加入するのは、住宅を販売する不動産業者や建設業者であり、修繕費用を受け取るのも建設業者です。

修繕費用を受け取った建設業者は、受け取った修繕費用を用いて、販売した新築の欠陥を修繕します。

これにより新築を販売した業者は、販売した物件に欠陥があった場合に、資金がなく修繕費用を負担できないという事態に陥ることを回避できます。

この状況を「担保する」という言葉を用いると、「建設業者が、住宅瑕疵担保責任保険に加入しつつ修繕費用を担保する」などと表現できます。

ちなみに、中古住宅にも住宅瑕疵担保責任保険が存在し、中古住宅版の同保険は「既存住宅売買瑕疵保険」と呼びます。

まとめ - 身近な担保するは、保険に加入すること

担保するの意味をわかりやすく簡単にご説明しました。

担保するとは、物以外のなにかで、悪いことが起きないようにすることです。

また、担保するとは、物以外のなにかで、その物の質を高めるようにすることでもあります。

不動産を売買する状況においては、担保するという言葉を使うことは希です。

しかし、住宅ローンの担保や瑕疵担保責任、瑕疵担保責任免責、住宅瑕疵担保責任保険、既存住宅売買瑕疵保険など、担保という言葉は多く使用します。

担保するの意味をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

ちなみに、私たちが最も身近に「担保する」という言葉を用いることができる状況は、保険です。

たとえば、生命保険は、被保険者が亡くなることにより親族などに保険金が支払われる保険ですが、被保険者が生命保険を契約する状況を担保するという言葉を用いて表現すると、以下のようになります。

生命保険に加入し、家族の生活費を担保する

上記をわかりやすく簡単に書き換えると、以下のとおりです。

家の主人が生命保険に加入し、自分が亡くなることにより家族が生活苦に陥らないようにする

くわえて、火災保険は、建物が火事で焼失した際に契約者に保険金が支払われる保険ですが、契約者が火災保険に加入する状況を担保するという言葉を用いて表現すると、以下のようになります。

火災保険に加入し、建て替え費用を担保する

上記をわかりやすく簡単に書き換えると、以下のようになります。

火災保険に加入し、自宅が火事で焼失したときに、建て替え費用を用意できず住む家がないと困ることがないようにする

私たちが日常生活の中で担保するという言葉を使うことは希ですが、実は保険という手段で、事故や病気、災害などで生活苦に陥ることがないように担保しています。

ご紹介した内容が、担保するの意味をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2022年7月

こちらの記事もオススメです