2項道路とは?わかりやすく解説

2項道路とは、市街地などに位置する幅が4m未満の道路であり、2項道路に接する土地に建物を建てる際は、その土地の一部を道路としなければなりません。

イラストやGoogleのストリートビューを用いて、2項道路をわかりやすく簡単に解説しましょう。

なお、2項道路の読み方は「にこうどうろ」となっています。

目次

- 1. 2項道路とは、主に市街地に位置する幅が4m未満の道路

- 1-1. 2項道路なのに4m以上あるのはなぜ?

- 1-2. 2項道路の調べ方

- 2. 2項道路の注意点

- まとめ - 2項道路は「みなし道路」とも呼ばれる

1. 2項道路とは、主に市街地に位置する幅が4m未満の道路

はじめに、建物を建てる際は、建築基準法を守らなければならないことを知ってください。

建築基準法とは、建物を建てる際の最低限のルールを定めた法律です。

たとえば、建物を建てる際は、火事や地震に強い建物を建てなければならないなど、建築基準法は様々なことを定めています。

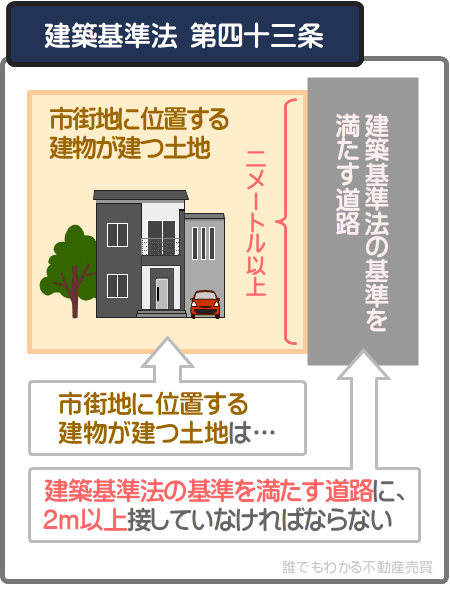

また、建築基準法の第四十三条では、市街地に位置する建物が建つ土地は、「建築基準法の基準を満たす道路」に、2m以上接していなければならないとも定めています。

その状況をイラストでわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

さて、ここで重要となるのが、「建築基準法の基準を満たす道路」とは、どのような道路かという点です。

市街地に位置する建物が建つ土地は、「建築基準法の基準を満たす道路」に2m以上接していなければ建築基準法違反になってしまいます。

「建築基準法の基準を満たす道路」の詳細は、建築基準法の第四十二条の第1項と第2項などに記されています。

建築基準法の第1項と第2項をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

建築基準法 第四十二条 第1項

「建築基準法の基準を満たす道路」とは、幅が4m以上の道路である

建築基準法 第四十二条 第2項

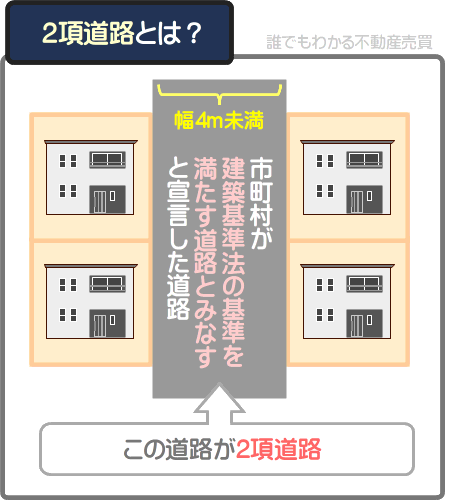

幅が4m未満であっても、市町村が「建築基準法の基準を満たす道路とみなす」と宣言した道路は、「建築基準法の基準を満たす道路」とする

そして、上記の建築基準法の第四十二条の第2項の道路が、この記事のテーマである「2項道路」です。

2項道路とは、建築基準法の第四十二条の第2項に記された道路であり、市町村が「建築基準法の基準を満たす道路とみなす」と宣言した、幅が4m未満の道路を指します。

イラストを用いて2項道路をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

人口が集中する市街地に位置する建物が建つ土地は、消防車や救急車などの緊急車両が到達しやすいように、幅が広い道路に接しているの理想です。

よって、建築基準法では、市街地に位置する建物が建つ土地は、原則として、幅が4m以上の道路に接していなければならないと定めています。

しかし、市街地には、建築基準法が定められる前に建設された、以下のような幅が4m未満の道路が数多く存在し、その道路沿いには建物が建ち並びます。

とある市街地の様子

※ 上記は実際の2項道路です

これでは、幅が4m未満の道路に接する土地に建つ建物は、全て建築基準法違反となってしまいます。

したがって、建築基準法では2項道路という例外を設け、2項道路に接する土地に建つのであれば、その建物は違法ではないと定めているのです。

とはいうものの、2項道路は幅が狭いことに変わりはなく、2項道路沿いにある建物には緊急車両が到着できません。

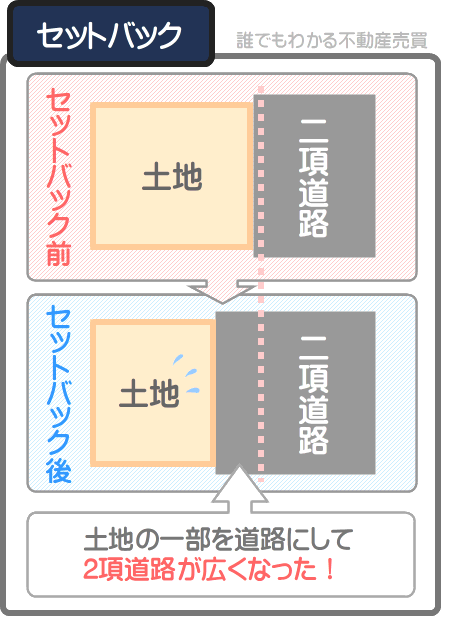

これを理由に、2項道路に接する土地に建物を建てる際や、既に建つ建物を建て替える際は、セットバックが必要です。

セットバックとは、接する道路の幅を広げるために、土地の一部を道路とすることです。

2項道路に接する各土地が、建物を建てる際にセットバックをすれば、いつの日かは2項道路の幅が広くなります。

イラストを用いてセットバックをわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

2項道路に接する土地を購入しつつ住宅を新築する際や、既に建つ建物を建て替える際は、セットバックが必要となるため注意してください。

セットバックしつつ道路となった部分は、緊急車両の通行を妨げないように、建物を建てることはもちろん、門や塀などの工作物を設置できません。

ちなみに、2項道路の中には、2項道路であるにもかかわらず幅が4m以上あるという特殊な2項道路が存在します。

つづいて、その詳細をご紹介しましょう。

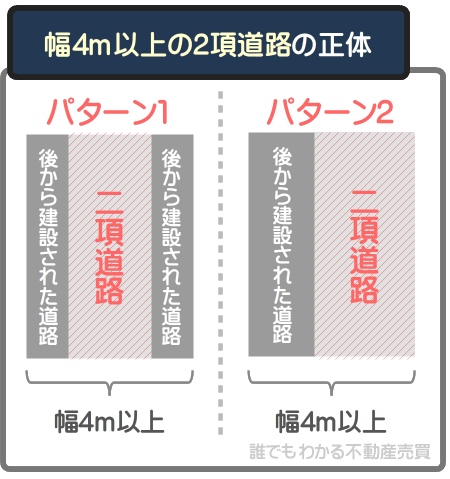

1-1. 2項道路なのに4m以上あるのはなぜ?

2項道路とは、建築基準法の第四十二条の第2項に記された道路であり、市町村が「建築基準法の基準を満たす道路とみなす」と宣言した、幅が4m未満の道路です。

よって、2項道路は幅が4m未満のはずですが、中にはどう見ても幅が4m以上ある2項道路が存在します。

その理由は様々ですが、2項道路であるものの、幅を広くする工事が行われたなどが原因と考えられます。

その道路は、中心付近は2項道路ですが、端の方は2項道路以外の道路の可能性があります。

また、一方の端の方は2項道路であり、一方の端の方は2項道路以外の道路である可能性も否めません。

それらの状況をイラストでわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

ここで重要となるのが、上記のような幅が4m以上ある2項道路に接する土地に建物を建てる際のセットバックの必要性です。

幅が4m以上ある2項道路に接する土地に建物を建てる際のセットバックの必要性は、道路の状況によって異なり、必要である、不要であると断言できません。

必要であるか否かは、市町村役場の建築指導課にて確認できます。

したがって、幅が4m以上ある2項道路に接する土地や中古住宅を購入する際は、事前に市町村役場の建築指導課に出向き、詳細をご確認ください。

1-2. 2項道路の調べ方

2項道路は市街地に位置し、2項道路に接する土地に建物を建てる際や、既に建つ建物を建て替える際は、セットバックが必要です。

よって、市街地に位置する土地や中古住宅を購入する際は、接する道路が2項道路であるか調べておくのが賢明です。

2項道路の調べ方は様々ですが、指定道路図という地図を見れば把握できます。

指定道路図とは、道路に関する様々な情報が記された地図であり、市町村役場にて閲覧できます。

また、市町村によっては、インターネットで指定道路図を公開中です。

たとえば、大阪市の指定道路図は「マップナビおおさか」にて閲覧できます。

2. 2項道路の注意点

これまでは2項道路をわかりやすく簡単に解説しましたが、ここからは2項道路に接する土地や中古住宅を購入する際の注意点を解説しましょう。

2-1. 2項道路に接する土地の注意点

2項道路に接する土地を購入しつつ建物を建てる際は、セットバックが必要です。

セットバックとは、接する道路の幅を広くするために、土地の一部を道路とすることです。

2項道路に接する土地に建物を建てる際は、その2項道路の中心線から2mまでの部分を道路としなければなりません。

そして、セットバックをした部分には、門や塀などの工作物を設置できないため注意してください。

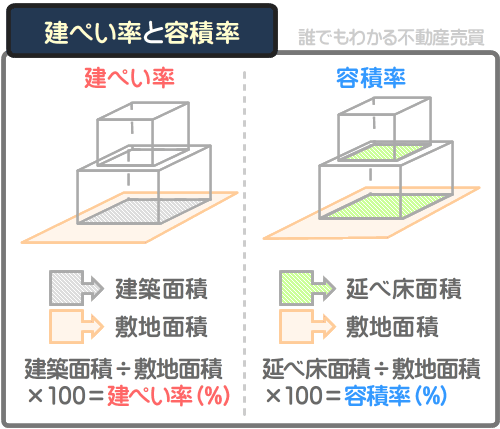

また、セットバック後は土地が狭くなりますが、狭くなった部分の面積を基準として、建ぺい率と容積率を守りつつ建物を建てなければなりません。

建ぺい率とは、その土地に建つ建物の建築面積を敷地面積で割った値であり、パーセントや分数で表します。

容積率とは、その土地に建つ建物の延べ床面積を敷地面積で割った値であり、同じくパーセントで分数で表します。

建ぺい率と容積率をイラストでわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

市街地の土地には、市町村によって建ぺい率や容積率が指定され、その範囲に収まるように建物を建てなければなりません。

たとえば、建ぺい率が50%、容積率が150%と指定されていれば、その範囲に収まるように建物を建てなければならないといった具合です。

セットバック後は土地の面積が狭くなり、セットバック前より建築できる建物が小さくなる可能性があるため注意してください。

2-2. 2項道路に接する中古住宅の注意点

2項道路に接する中古住宅を購入した場合は、現時点では特に問題はありません。

ただし、その中古住宅を建て替える際は、セットバックが必要です。

セットバックをすると土地の面積が狭くなり、セットバック後の面積を基準として建ぺい率と容積率を計算し、市町村が指定した範囲に収まるように建物を建てなければなりません。

セットバック後は、セットバック前より小さな建物しか建てることができなくなる可能性があるため注意が必要です。

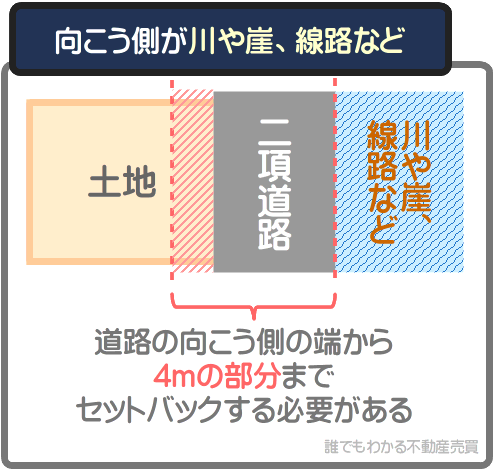

2-3. 川や線路に接する2項道路沿いの不動産の注意点

2項道路に接する土地に建物を建てる際は、中心線から2mの部分までセットバックをしなければなりません。

しかし、向こう側が川や崖、線路である2項道路に接する土地に建物を建てる際は、道路の向こう側の端から4mの部分までセットバックをする必要があるため注意してください。

その状況をイラストでわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

2項道路の両側に土地が接している状況において、それらの土地に建物を建てる際は、両側の土地が2mずつセットバックをすれば、最終的には4mの道路が完成します。

しかしながら、2項道路の向こう側が川や崖、線路であれば、その2項道路の幅を4mにするためには、片側の土地のみがセットバックをしつつ4mの道路を作らなければなりません。

片側の土地のみで4mの道路を作ることとなれば、状況によっては、土地の面積が大幅に狭くなることがあります。

ちなみに、片側の土地のみが、道路の向こう側の端から4mまでセットバックすることを「一方後退」などと呼びます。

まとめ - 2項道路は「みなし道路」とも呼ばれる

2項道路をわかりやすく簡単に解説しました。

2項道路とは、建築基準法の第四十二条の第2項に記された道路であり、市町村が「建築基準法の基準を満たす道路とみなす」と宣言した、幅が4m未満の道路を指します。

2項道路は、建築基準法の第四十二条の第2項にて定められているため2項道路と呼ばれます。

2項道路に接する土地に建物を建てる際や、既に建つ建物を建て替える際は、土地の一部を道路とするセットバックが必要です。

2項道路をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

なお、この記事の中で、以下のように「市街地」に位置する建物が建つ土地は、「建築基準法の基準を満たす道路」に接していなければならないとご紹介しました。

建築基準法の第四十三条では、市街地に位置する建物が建つ土地は、「建築基準法の基準を満たす道路」に2m以上接していなければならないと定めている

しかし、正確には市街地ではなく、都市計画区域、または準都市計画区域に位置する建物が建つ土地のため留意してください。

都市計画区域とは、都道府県が指定した、既に市街地である区域、または今後10年以内に市街化が図られる区域、もしくは市街化が抑制される区域です。

準都市計画区域とは、同じく都道府県が指定した、都市計画区域外に所在するものの、相当数の建物が立ち並び今後市街化する傾向があると予想される区域を指します。

この記事は2項道路をわかりやすく簡単に解説する趣旨のため、都市計画区域と準都市計画区域を「市街地」と言い換えました。

また、2項道路とは、市町村が「建築基準法の基準を満たす道路とみなす」と宣言した道路です。

よって、2項道路は「みなし道路」とも呼ばれます。

不動産に関することを調べつつ「みなし道路」という言葉を見かけた場合は、それは2項道路を意味します。

ご紹介した内容が、2項道路をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2024年12月

記事公開日:2020年1月

こちらの記事もオススメです