第三者のためにする契約とは?図解でわかりやすく解説

第三者のためにする契約とは、「三為業者(さんためぎょうしゃ)」と呼ばれる不動産業者が不動産を転売する際に用いる契約であり、「三為契約(さんためけいやく)」と略されます。

三為業者が三為契約で不動産を転売すれば、税金を免れつつ大きな利益を得られます。

一方、三為契約によって転売される不動産を購入する買い主は、債務超過に陥るリスクを負います。

第三者のためにする契約を図解でわかりやすく解説し、三為契約で不動産が転売される際のお金の流れ、三為契約が違法か否かご紹介しましょう。

目次

- 1. 第三者のためにする契約とは?

- 2. 不動産の買い主からみる三為契約のメリットとデメリット

- 3. 投資家が遭う「三為契約の被害」

- 4. 三為契約のお金の流れ

- 5. 三為契約か否かは契約書で確認できる

- 6. 三為契約と中間省略の違い

- 7. 三為契約は違法ではない

1. 第三者のためにする契約とは?

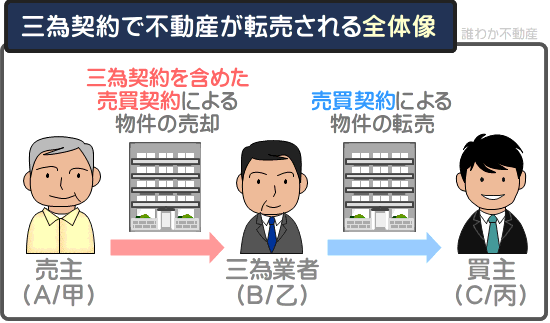

第三者のためにする契約とは、「三為業者(さんためぎょうしゃ)」と呼ばれる不動産業者が不動産を転売する際に用いる契約であり、「三為契約(さんためけいやく)」と略されます。

三為業者が三為契約で不動産を転売する際は、まずは、物件の売り主と「第三者のためにする契約」を含めた売買契約を結びつつ物件を買い取ります。

つぎに、物件の買い主と売買契約を結び、買い取った物件を転売します。

三為業者が三為契約を用いて不動産を転売する全体像をわかりやすく図解でご説明すると、以下のとおりです。

上記の図解を見る限り、三為業者が第三者のためにする契約を用いて不動産を転売するメリットは特にないようにみえます。

しかし、三為業者が三為契約を用いて不動産を転売すれば、税金の支払いを免れることができる、通常の方法で転売するより儲かるという2つのメリットを得ます。

つづいて、三為業者が三為契約で不動産を転売することによる得る2つのメリットをご紹介しましょう。

なお、三為契約は三為業者が不動産を転売する際のみではなく、一般の不動産業者が物件を転売する際にも用いることがあるため留意してください。

三為業者とは、三為契約を用いて不動産を転売することを専業とする不動産業者ですが、一般の不動産業者も三為契約で物件を転売することがあります。

また、三為契約のことを調べると「ABC」や「甲乙丙」で人物が例えられていますが、一般にはAと甲は物件の売り主を指します。

Bと乙は物件を転売する不動産業者や三為業者であり、Cと丙は物件の買い主です。

三為契約は難解ですが、それは「ABC」や「甲乙丙」で人物関係が解説されていることが理由かもしれません。

三為契約の解説でみる「ABC」や「甲乙丙」とは?

| A、または甲 | 三為契約で転売される不動産の売り主 |

| B、または乙 | 三為業者を含む不動産業者 |

| C、または丙 | 三為契約で転売される不動産の買い主 |

※ 上記は一般の例であり、違うこともある

三為契約で不動産を転売するのは、税金を節約できるため

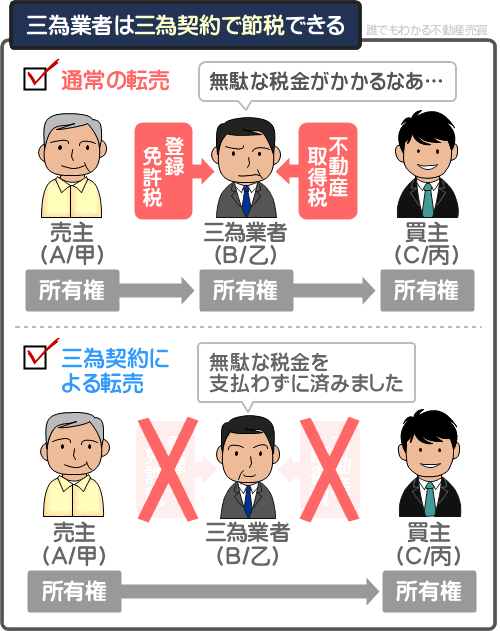

三為業者が第三者のためにする契約を用いて不動産を転売すれば、税金の支払いを免れることができます。

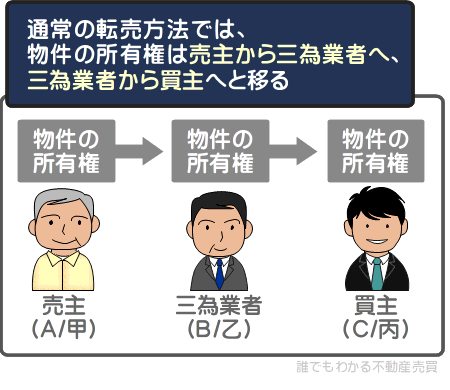

三為業者が通常の方法を用いて不動産を転売すれば、その物件の所有権は「売り主から三為業者」へと移り、「三為業者から買い主」へと移ります。

注釈

所有権とはなにかしらの物を支配する権利であり、不動産の所有権とは、その物件を自由に使用したり処分できる権利を指します

通常の転売方法により所有権が移る流れを図解でわかりやすくご説明すると、以下のとおりです。

上記の図解のように不動産の所有権が売り主から三為業者へ、三為業者から買い主へと移れば、その都度「所有権移転登記」と呼ばれる登記が必要になります。

所有権移転登記とはいわゆる名義変更であり、通常の方法で不動産を転売すれば、「売り主から三為業者へ所有権が移ったことの所有権移転登記」と、「三為業者から買い主へ所有権が移ったことの所有権移転登記」が必要です。

そして、所有権移転登記を行う者には「登録免許税」という税金が課されます。

所有権移転登記に課される登録免許税は、その所有権移転登記により所有権を得る者が納めるのが通例です。

また、不動産の所有権を取得した者には「不動産取得税」という税金も課されます。

つまり、三為業者が通常の方法で不動産を転売すれば、いったんは所有権を取得し、登録免許税と不動産取得税が課されるというわけです。

登録免許税と不動産取得税は高くなりがちであり、実勢価格が5,000万円の土地の所有権移転登記に課される登録免許税を単純計算すると70万円程度です。

実勢価格が5,000万円の土地を取得することにより課される不動産取得税を単純計算すると、50万円程度になります。

しかし、三為業者が第三者のためにする契約を用いて不動産を転売すれば、三為業者が物件を買い取っているにもかかわらず、その所有権は売り主から買い主へ直接移ります。

所有権が売り主から買い主へ直接移れば、三為業者は登録免許税と不動産取得税を免れることができます。

三為業者が通常の方法で不動産を転売する状況と、三為契約で転売する状況の違いを図解でわかりやすくご紹介すると以下のとおりです。

三為契約で不動産を転売するのは、多くの利益を得られるため

三為業者が第三者のためにする契約を用いて不動産を転売すれば、通常の方法で転売するより多くの利益を得ることができます。

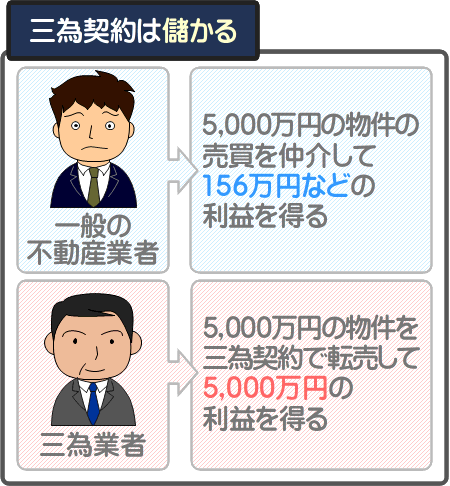

一般の不動産業者は、不動産の売買を仲介することによって売り主と買い主、またはその一方から仲介手数料を受け取ることにより利益を得ています。

受け取る仲介手数料の額は物件価格によって異なりますが、5,000万円の物件の売買を仲介すると、一方から受け取る手数料は156万円になります。

156万円といえば高額ですが、三為業者は三為契約を用いてより多くの利益を得ます。

たとえば、5,000万円の物件を1億円で転売しつつ5,000万円の利益を得るといった具合です。

三為業者が多くの利益を得ることができる理由は、第三者のためにする契約で不動産が転売される仕組みにあります。

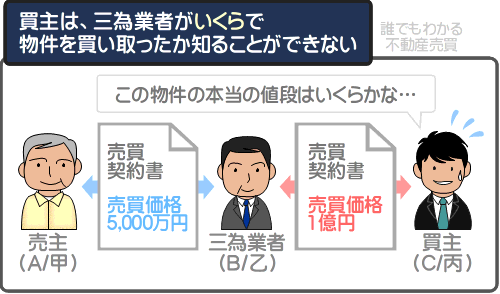

三為業者が三為契約で不動産を転売する際は、まずは、不動産の売り主と「第三者のためにする契約」を含めた売買契約を結びつつ物件を買い取ります。

この際の売買契約書には、三為業者が物件を買い取る金額のみが記されています。

つぎに、不動産の買い主と売買契約を結びつつ物件を転売します。

この際の売買契約書には、三為業者が買い主に物件を売却する額のみが記され、売り主からいくらで物件を買い取ったかは記されていません。

つまり、三為契約によって転売される不動産を購入する買い主は、三為業者がその物件をいくらで仕入れたか知ることができないというわけです。

この仕組みを利用して、三為業者は5,000万円で買い取った物件を1億円で転売するなどして多くの利益を得ます。

その状況を図解でわかりやすくご説明すると、以下のとおりです。

三為業者が5,000万円で買い取った不動産を1億円で転売すれば、仲介手数料である156万円を大きく上回る額の利益を得られます。

なお、転売される不動産の買い主がその物件の仕入れ値を知ることができないのは、第三者のためにする契約を用いて転売される物件を購入する場合に限らないため留意してください。

通常の方法を用いて転売される不動産を購入する際も、一部例外を除き、買い主はその物件の仕入れ値を把握できません。

2. 不動産の買い主からみる三為契約のメリットとデメリット

三為業者が第三者のためにする契約を用いて不動産を転売すれば、税金を免れることができる、より多くの利益を得られるなどのメリットを得ます。

一方、三為契約で転売される不動産を購入する買い主は、一般の物件を購入するより長期にわたって修補を請求できるというメリットを得ます。

しかし、本来の価値を上回る額で物件を購入し、債務超過に陥るというリスクも負うこととなります。

ここからは、三為契約で転売される不動産を購入する買い主のメリットとデメリット、リスクをわかりやすく簡単に解説しましょう。

三為契約の不動産を購入することによる長期保証のメリット

第三者のためにする契約によって転売される不動産を購入する買い主は、最短でも2年にわたり三為業者に修補を請求できるというメリットを得ます。

そもそも中古物件や土地の売り主は、民法の取り決めにより「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」を負い、引き渡した物件の品質が売買契約の内容を満たさなければ、修補などに応じなければなりません。

たとえば、売買契約を結びつつ売り渡した中古物件に雨漏りがあったとしましょう。

その物件の売買契約書には、雨漏りがあるとは記されていませんでした。

であれば、売り主は売買契約の内容を満たさない品質の物件を引き渡したこととなり、買い主から修補を請求されれば、契約不適合責任を果たしつつ応じなければなりません。

しかし、それでは中古物件や土地の売り主は、所有する不動産を安易に売りに出すことができず、不動産の流通が途絶えてしまいます。

よって、契約不適合責任は任意であり、以下のような記述を売買契約書に含めれば、売り主は契約不適合責任を負う期間を限定することができます。

本物件の売り主は、物件が引き渡された日から2ヶ月に限り契約不適合責任を負う

多くの中古物件や土地の売買契約書には上記のような記述が含まれ、売り主は限定された期間に限り契約不適合責任を負い、買い主は限定された期間に限り修補を請求できます。

しかしながら、三為業者を含む不動産業者が不動産を売却する場合は、宅地建物取引業法の取り決めにより最短でも2年にわたり契約不適合責任を負うと規定されています。

宅地建物取引業法のその部分をわかりやすく簡単にご紹介すると、以下のとおりです。

宅地建物取引業法 第四十条(担保責任についての特約の制限)

不動産業者が土地や建物を売却する際は、契約不適合責任を負う期間を最低でも2年以上としなければならず、契約不適合責任を負う期間を短くするなど買い主が不利となるような契約を結んではならない

もし結んだとしても、その契約は無効とする

三為業者を含む不動産業者が、先のように契約不適合責任を負う期間を2年より短くすることを売買契約書に記したとしても、それは宅地建物取引業法の取り決めにより無効です。

これにより、三為業者が第三者のためにする契約を用いて転売する不動産を購入する買い主は、最低でも2年にわたり修補を請求できるというメリットを得ます。

三為契約の不動産を購入することによる債務超過のリスク

第三者のためにする契約によって転売される不動産を購入する買い主は、本来の価値を大きく上回る額で物件を購入し、債務超過に陥るリスクを負います。

三為契約によって転売される不動産を購入する際は、物件の売り主ではなく三為業者と売買契約を結びます。

そして、その売買契約書に記されている物件価格は、三為業者と買い主で売買される価格のみです。

三為業者が売り主からいくらで物件を買い取ったかは、記されていません。

これにより買い主は、本来の価値を大きく上回る額で物件を購入する可能性があります。

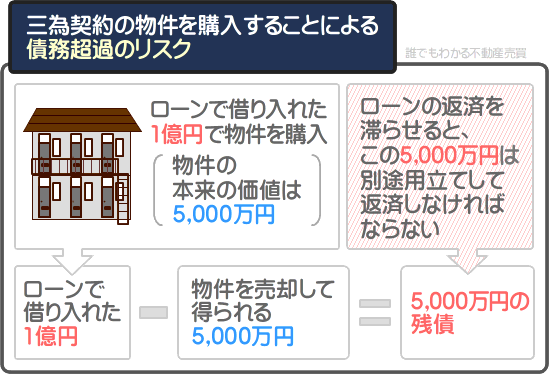

たとえば、三為業者が売り主から5,000万円で買い取った物件を1億円で購入するなどです。

そして、その1億円の物件を銀行から資金を借り入れつつ購入した場合は、債務超過になります。

債務超過とは、所有する資産の額より借り入れ額が多い状態を指します。

三為業者が売り主から5,000万円で買い取った物件の資産価値は、おそらくは5,000万円程度、もしくはそれ以下です。

その物件を借り入れた1億円で購入すると、所有する資産の額より借り入れ額が多い状態となり債務超過となります。

債務超過となれば、銀行への返済を滞らせた際に困ります。

返済を滞らせれば、銀行は物件を不動産競売に掛け、競落人から支払われた物件代金を受け取りつつ返済金に充当しますが、おそらくは5,000万円を大きく下回る額で落札され1億円を完済するに至りません。

完済に至らなければ、未返済の額を別途用立てして返済する必要があります。

その状況を図解でわかりやすくご説明すると、以下のとおりです。

3. 投資家が遭う「三為契約の被害」

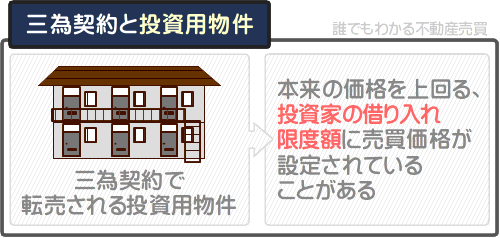

投資家の方が第三者のためにする契約によって転売される賃貸アパートや賃貸マンションなどの投資用物件を購入する際は、注意が必要です。

投資用物件には、三為業者が三為契約で転売する物件があり、その物件の価格は本来の売買価格を上回る投資家の借り入れ限度額に設定されていることがあります。

たとえば、銀行から資金を借り入れつつ賃貸アパートを購入し、不動産投資を始めたいと希望する投資家のAさんがいらっしゃったとしましょう。

Aさんが不動産業者に事情を伝えつつ良い物件はないかと問い合わせると、その業者は以下のように答えます。

不動産業者

良い条件で資金を借り入れできる銀行があります。まずはその銀行で審査を受け、どれくらいの額を借り入れできるか確認してください。借り入れできる額に応じた物件を探しましょう。

早速Aさんがその銀行で審査を受けると、数日後に1億円の融資が可能との結果が出ました。

審査の結果を聞いたAさんは気分を良くし、その足で不動産業者に向かい借り入れ限度額が1億円であったことを伝えます。

すると不動産業者は、以下のように答えます。

不動産業者

そうですか、1億円で購入できるちょうど良い賃貸アパートがあるんですよ、Aさんにぴったりです。ただし、第三者のためにする契約によって転売される物件です。いえいえ、特に問題はありません。

それを聞いたAさんは了承し、銀行から1億円を借り入れつつ賃貸アパートを購入して不動産投資を開始しました…。

この例え話において、不動産業者は三為業者であり、不動産業者と銀行は密に連絡を取り合っていた可能性があります。

銀行はAさんが審査を受けに来ることを三為業者から予め聞き、三為業者はAさんの借り入れ限度額が1億円であることを銀行から知らされていた、といった具合です。

そして、三為業者は1億円の価値がない賃貸アパートを、Aさんの借り入れ限度額である1億円を売買価格と設定して転売しています。

第三者のためにする契約により転売される不動産を購入する買い主は、三為契約の仕組み上、いくらで買い取られた物件を購入するか把握できません。

これを利用し、本来の価値を大きく上回る額や、買い主の借り入れ限度額で物件を転売する三為業者が存在します。

よって、投資家が三為契約で転売される投資用物件を購入する際は、注意が必要です。

なお、三為契約で物件を転売する全ての不動産業者が、本来の価値を上回る額や、買い主の借り入れ限度額で物件を転売するわけではないため留意してください。

三為契約は一般の不動産業者が相応の額で物件を転売する際にも用いることがあり、全ての三為契約が阿漕というわけではありません。

4. 三為契約のお金の流れ

第三者のためにする契約によって不動産が転売される際は、売り主、三為業者、買い主の三者間で物件が行き交います。

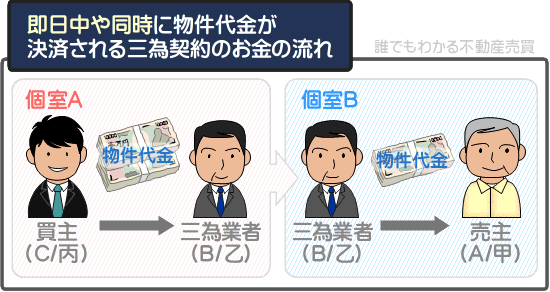

よって、物件代金のやりとり、すなわち「お金の流れ」が複雑になりますが、お金の流れは、全ての物件代金を即日中に決済する場合と、異なる日に決済する場合によって異なります。

三為契約のお金の流れは、以下のとおりです。

即日や同時に物件代金を決済する三為契約のお金の流れ

三為業者から物件の売り主へ、物件の買い主から三為業者へ即日、または同時に物件代金が決済される場合は、まずは、買い主が三為業者に物件代金を支払います。

場合によっては、決済日の前に三為業者が売り主へ手付金を支払うことがありますが、その手付金は三為業者が用意することがあれば、買い主に前払いさせつつ用意させることもあります。

つぎに、三為業者が、買い主から受け取った物件代金を売り主に支払います。

買い主から三為業者へ、三為業者から売り主への物件代金の決済は別室などで行われ、三為業者が売り主からいくらで物件を買い取ったかは買い主は知ることができません。

物件代金が即日中や同時に決済される状況における、三為契約のお金の流れをわかりやすく図解でご紹介すると以下のとおりです。

全ての決済が完了すれば、司法書士によって物件の所有権が売り主から買い主へ直接移されます。

以上が、物件代金が即日中に決済される場合における、三為契約のお金の流れです。

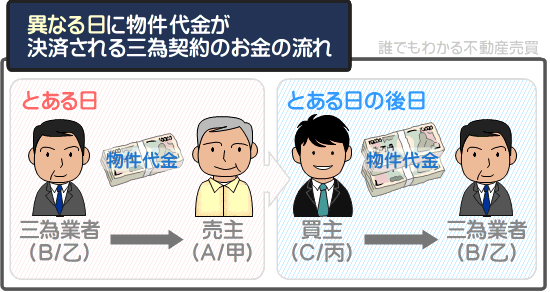

異なる日に物件代金を決済する三為契約のお金の流れ

三為業者から物件の売り主へ、物件の買い主から三為業者へ異なる日に物件代金が決済される場合は、まずは、三為業者から売り主に物件代金が支払われます。

この物件代金は三為業者が立て替えるなどして用意しますが、物件代金の一部を買い主に前払いさせ、それに付け加えつつ用意することもあります。

つぎに、異なる日に買い主から三為業者に物件代金が支払われます。

異なる日に物件代金が決済される状況における、三為契約のお金の流れを図解でわかりやすくご説明すると以下のとおりです。

買い主から三為業者に物件代金が支払われれば、司法書士によって物件の所有権が売り主から買い主へ直接移されます。

以上が、異なる日に物件代金が決済される状況おける、三為契約のお金の流れです。

5. 三為契約か否かは契約書で確認できる

第三者のためにする契約で転売される不動産を購入する買い主は、本来の価値を上回る額で物件を購入する可能性があります。

また、不動産の売り主は、所有する物件が三為契約で転売されるのであれば、予想外のトラブルに巻き込まれるかもしれません。

購入する不動産が三為契約で転売される物件か否かは、その売買契約書を見れば確認できます。

また、所有する不動産が三為契約で転売されるか否かも、その売買契約書を見れば確認することが可能です。

ここからは、三為業者と物件の買い主との間で交わされる売買契約書に含まれる文言と、物件の売り主と三為業者との間で交わされる売買契約書に含まれる文言をわかりやすくご紹介しましょう。

三為業者と物件の買い主の契約書に含まれる文言

第三者のためにする契約を用いて不動産が転売される状況において、三為業者と物件の買い主との間で交わされる売買契約書に含まれる文言の例は以下のとおりです。

- 三為業者は売り主の物件を買い主に売り渡し、買い主は三為業者に物件代金を支払う

- 三為業者の買い主に対する所有権移転債務は売り主が実行し、物件の所有権は売り主から買い主へ直接移る

上記のような文言が売買契約書に含まれていれば、それは第三者のためにする契約を用いて転売される不動産を購入することを意味します。

文言をわかりやすく書き換えると、以下のとおりです。

- 三為業者は、売り主が所有する物件を買い主に売り渡し、買い主は三為業者に物件代金を支払う

- 本来は三為業者が請け負わなければならない「買い主が物件の所有権を得るために必要となる手続きへの協力」は、売り主が請け負うこととする。そして、物件の所有権は、売り主から買い主へ直接移る

より正確な第三者のためにする契約の文言の例は、「公益財団法人不動産流通推進センター:第三者のためにする契約方式で行う買取り仲介の方法」にて確認することが可能です。

物件の売り主と三為業者との契約書に含まれる文言

第三者のためにする契約を用いて不動産が転売される状況において、物件の売り主と三為業者との間で交わされる売買契約書に含まれる文言の例は、以下のとおりです。

- 売り主は三為業者に物件を売り渡し、三為業者は売り主に物件代金を支払う

- 物件の所有権は、売り主から三為業者が指定する買い主へ直接移転する

- 売り主は、三為業者が指定する買い主からの受益の意思表示の確認を三為業者に依頼する

- 三為業者が買い主の受益の意思表示を確認すれば、売り主は三為業者の所有権移転債務の履行を引き受ける

上記のような文言が売買契約書に含まれていれば、その不動産は第三者のためにする契約を用いて転売されることを意味します。

文言が難解ですが、わかりやすく書き換えると以下のとおりです。

- 売り主は三為業者に物件を売り渡し、三為業者は売り主に物件代金を支払う

- 物件の所有権は、売り主から三為業者が指定する買い主へ直接移る

- 物件の売り主は、買い主が物件の所有権を取得する意思があることの確認を三為業者に依頼する

- 三為業者によって買い主が物件の所有権を取得する意思があることが確認されれば、本来は三為業者が請け負わなければならない「買い主が物件の所有権を得るために必要となる手続きへの協力」は、売り主が請け負うこととする

なお、上記の文言は、特約として記されるが通例です。

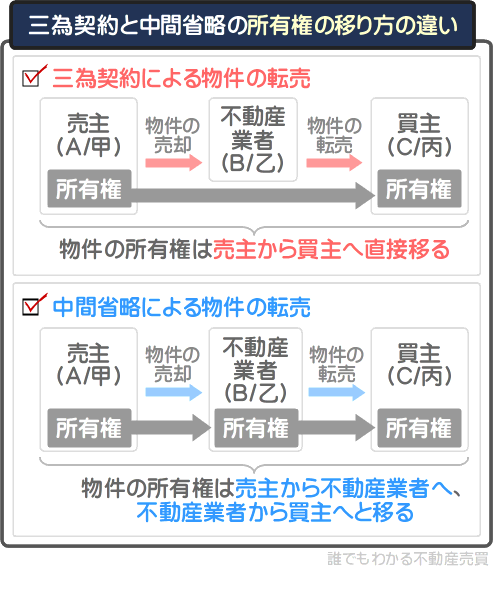

6. 三為契約と中間省略の違い

中間省略とは「中間省略登記」の略であり、中間省略登記とは、平成19年1月より前に不動産業者が物件を転売する際に用いた手法を指し、現在は行うことができない転売方法です。

三為契約と中間省略の違いは、物件を転売する不動産業者が所有権を取得するか否かにあり、三為契約は所有権を取得せず、中間省略は所有権を取得します。

三為契約を用いて物件を転売する不動産業者は、その物件の所有権を取得せず、物件の所有権は売り主から買い主へ直接移ります。

したがって、三為契約を用いて物件を転売する不動産業者は所有権を取得しません。

これに対して、中間省略を用いて物件を転売する不動産業者は、いったんはその物件の所有権を取得します。

そして、取得したことの所有権移転登記を省略します。

三為契約と中間省略の所有権の移り方の違いを図解でわかりやすく解説すると、以下のとおりです。

平成19年1月より前は、不動産業者は中間省略で物件を転売し、いったんは所有権を取得しているものの、その登記を省略して登録免許税と不動産取得税の支払いを免れていました。

不動産業者が中間省略登記により物件を転売する主な流れは、以下のとおりです。

- 1. 物件の売り主に手付金を支払いつつ売り主と売買契約を結ぶ

- 2. 物件の買い主とも売買契約を結び、物件代金を受け取る

- 3. 買い主から受け取った物件代金を以て売り主に決済し、物件を買い取る(この際にいったん物件の所有権を得るがその登記を省略する)

- 4. 売り主から買い取った物件を買い主に引き渡す

- 5. 物件の所有権を売り主から買い主へ移す

中間省略は、いったんは不動産業者が物件を買い取りつつ所有権を取得しているもののその登記(すなわち中間の登記)を省略します。

これは、実際の所有権の移り具合と登記簿の内容が一致しないことを意味します。

「売り主→不動産業者→買い主」と所有権が移ったのであれば、その通りに登記簿に記さなければなりません。

しかし、不動産業者が中間省略を行いつつ物件を転売すれば、登記簿には「売り主→買い主」へと所有権が移ったと記されます。

これを法務局は不動産登記法の理念に反するとみなし、平成16年6月に同法律が改正され中間省略はできなくなりました。

ところが、不動産業者をはじめ、様々な方面から中間省略ができないことは不便との意見が発せられます。

これを受けた内閣の諮問機関「規制改革・民間開放推進会議」は、法務省と意見を交換しつつ中間省略に代わる手段を模索します。

そして、平成18年12月に「規制改革・民間開放推進会議」は、「法務省に第三者のためにする契約などを用いれば、不動産業者が物件を転売する際に売り主から買い主へ所有権を直接移すことはできるかと質問をしたところ、問題ないとの回答を得た」と発表しました。

それ以降、中間省略の代替手段として利用されているのが三為契約です。

- 三為契約で不動産が転売される際は、その物件の所有権は売り主から買い主へ直接移る

- 中間省略で不動産が転売される際は、その物件の所有権は「売り主から不動産業者へ」「不動産業者から買い主へ」と移る

- 三為契約で不動産が転売される際は、その物件の所有権は売り主から買い主へ直接移るため、不動産業者は中間の登記そのものを行う必要がない

- 中間省略登記で不動産が転売される際は、不動産業者はその物件の所有権をいったんは取得しているため登記をしなければならないが、省略している

7. 三為契約は違法ではない

三為契約と聞くと違法という印象を受けますが、民法の第五百三十七条から第五百三十九条で成立条件が定められ、宅地建物取引業法施行規則の第十五条の六によって認められた契約方法であり、違法ではありません。

また、内閣の諮問機関である「規制改革・民間開放推進会議」が法務省に問い合わせたところ、第三者のためにする契約での転売方法は問題ないとの回答も得ています。

しかし、一般には「三為契約で不動産を購入するのはやめたほうが良い」「三為業者は違法」などといわれます。

そのいわれは様々ですが、主に3つの理由があります。

第一の理由は、三為契約で転売される不動産を購入する買い主は、三為契約の仕組み上、三為業者が物件をいくらで買い取ったかわからないことです。

三為契約で不動産が転売される際は、まずは、物件の売り主と三為業者が「第三者のためにする契約」を含めた売買契約を結びます。

つぎに、三為業者と買い主が売買契約を結びつつ物件が転売されますが、その売買契約書には、三為業者がいくらで物件を買い取ったか記されていません。

これにより、三為契約で転売される不動産を購入する買い主は、三為業者が5,000万円で買い取った物件を1億円で購入するなど、本来の価値を大きく上回る額で物件を購入することとなる場合があります。

第二の理由は、資金を借り入れつつ三為契約で転売される不動産を購入した買い主は、債務超過に陥るリスクがあることです。

三為契約で転売される不動産を購入する買い主は、三為契約の仕組み上、本来の価値を上回る額で物件を購入する可能性があります。

たとえば、先述のように「三為業者が5,000万円で買い取った物件を1億円で購入する」などです。

三為業者が5,000万円で買い取った物件の本来の価値は、おそらくは5,000万円以下です。

その物件を、銀行から借り入れた1億円で購入したのであれば、買い主は債務超過(所有する資産の価値より借り入れ額が多い状態)に陥ります。

債務超過となれば、返済を滞らせた際に苦労します。

返済を滞らせれば、銀行が物件を不動産競売に掛け、競落人から支払われた物件代金を返済金に充当しますが、おそらくは5,000万円を大きく下回る額で落札され完済に至りません。

完済に至らなければ、残債(未返済の額)を別途用立てしつつ返済する必要があります。

第三の理由は、転売される不動産に付加価値が付けられていないことです。

三為業者にかかわらず、不動産業者は買い取った物件を買い取り額より高く転売しますが、その多くは価値を高めつつ転売します。

荒れ地であれば整地をして高く転売する、建物であればリフォームをして高く転売するなどです。

しかし、一部の三為業者は、整地やリフォームなどを行わず、価値を高めることなく買い取り額より高く物件を転売します。

以上の3つなどが、三為契約が違法であるといわれる理由です。

なお、全ての三為契約が、買い主に不利な条件で物件が転売されるわけではないため留意してください。

三為業者とは三為契約を用いて物件を転売することを専業とする不動産業者ですが、一般の不動産業者も三為契約を用いて相応の額で物件を転売することがあります。

まとめ

図解の要素を取り入れ、第三者のためにする契約をわかりやすく簡単に解説しました。

第三者のためにする契約とは、不動産業者が物件を転売する際に、その物件の売り主との売買契約に含める特約です。

第三者のためにする契約は「三為契約(さんためけいやく)」と略され、三為契約で物件を転売することを専業とする不動産業者を「三為業者(さんためぎょうしゃ)」と呼びます。

不動産業者が三為契約を用いて物件を転売すれば、物件の所有権は売り主から買い主へ直接移ります。

これにより、不動産業者は登録免許税と不動産取得税を免れることが可能になり、転売コストを抑えることができます。

また、不動産業者が三為契約を用いて物件を転売すれば、物件の買い主は、不動産業者がいくらで物件を買い取ったか知ることができません。

よって、不動産業者が三為契約で物件を転売すれば、買い取り額を大きく上回る額で転売できます。

ご紹介した内容が、第三者のためにする契約をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2023年11月

記事公開日:2022年8月

こちらの記事もオススメです