中間省略登記とは?わかりやすく解説

中間省略登記とは、不動産業者が不動産を転売する際に行う「登記を省略する行為」で、不動産の売買を希望する方は、やや警戒した方が良いかもしれません。

中間省略登記の意味をイラストを用いてわかりやすく解説しましょう。

なお、本記事では、中間省略登記に加え新中間省略登記、三為契約、三為業者の意味もわかりやすく解説します。

目次

- 1. 中間省略登記とは、不動産業者による「登記を省略する行為」

- 1-1. 中間省略登記の意味をわかりやすく解説

- 1-2. 中間省略登記の問題点

- 2. 中間省略登記の終了と「新中間省略登記」の登場

- 方法1. 第三者のためにする契約(三為契約)

- 方法2. 買主の地位の譲渡

- まとめ - 三為契約で不動産を購入する際は慎重に

1. 中間省略登記とは、不動産業者による「登記を省略する行為」

それでは、中間省略登記の意味をわかりやすく解説しましょう。

その前に「中間省略登記」の後ろの2文字である「登記(とうき)」の意味を理解してください。

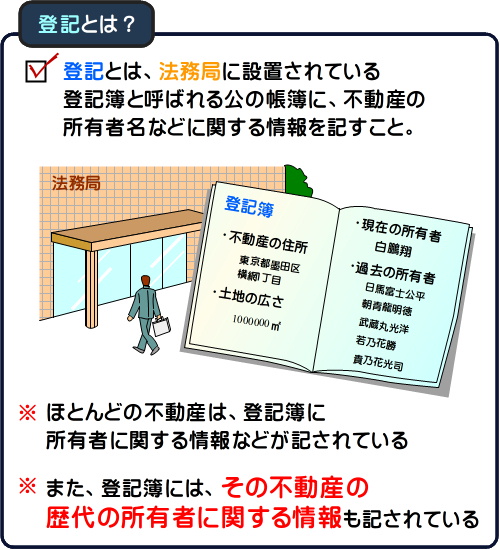

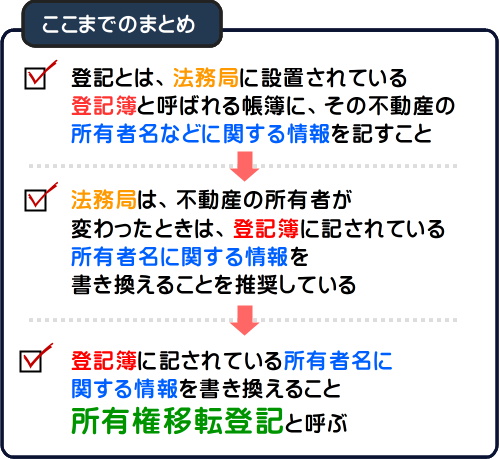

登記とは、法務局(法務省の地方支部局)に設置されている「登記簿」と呼ばれる公の帳簿に、その不動産の現時点の所有者に関する情報などを記すことを表します。

ほとんどの土地や建物などの不動産は、登記簿に現時点の所有者に関する情報などが記されています。

また、登記簿には、その不動産の過去の所有者に関する情報も記されています。

そして、登記簿を管理する法務局は、その不動産の所有者が変更された際は、登記簿に記されている「現時点の所有者に関する情報」を書き換えることを推奨しています。

不動産の所有者が変わるたびに登記簿に記されている所有者に関する情報が書き換えられれば、その不動産の過去の持ち主に関する経緯が明確になり、トラブルを防ぐことができるためです。

たとえば、ある土地を掘り返すと危険物が埋まっていたとします。

登記簿にその土地の歴代の持ち主が記されていれば、危険物を埋めた犯人を探す際に役立つというわけです。

なお、登記簿に記されている現時点の所有者に関する情報を書き換えることを「所有権移転登記」と呼びます。

前置きが長くなりましたが、ここまでは皆さん理解できましたでしょうか。

つづいて、中間省略登記の意味をわかりやすく解説しましょう。

1-1. 中間省略登記の意味をわかりやすく解説

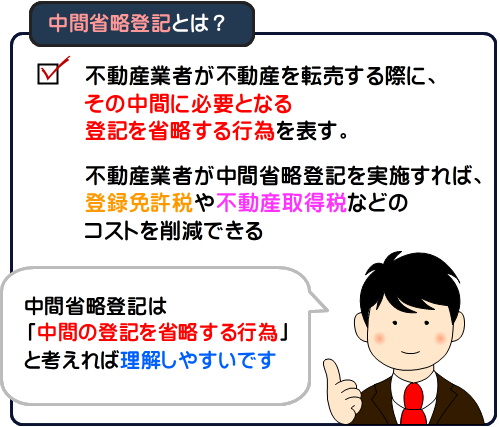

中間省略登記とは、不動産業者が不動産を転売する際に行う「登記を省略する行為」を表します。

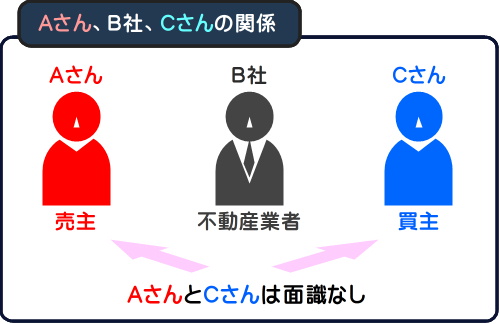

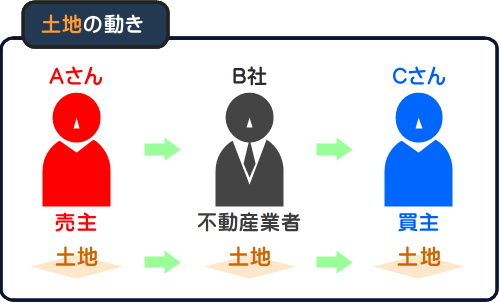

たとえば、以下のように地主のAさん、その土地を転売したい不動産業者であるB社、土地を探すCさんがいらっしゃったとします。

AさんとCさんに面識はありませんが、B社はAさんとCさんを知っています。

そして、AさんはB社に対して土地を1億円で売りたいと相談しました。

これに対してB社は、1千万円だけを支払い土地を仮押さえしました。

その後、B社はCさんに「良い土地があるのですが、1憶5千万円で購入しませんか?」と持ち掛けます。

Cさんはこれに合意し、B社を経由しつつAさんが1憶円で売りたいと希望する土地を1憶5千万円で購入しました。

つまり、土地は以下のようにいったんB社の所有物になり、その後Cさんの所有物になったというわけです。

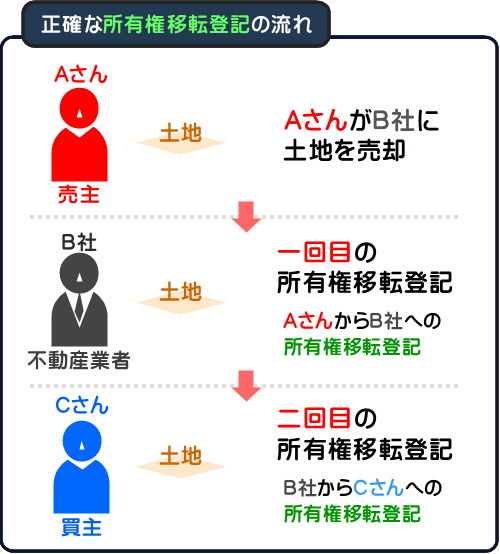

先の「1. 中間省略登記とは、不動産業者による「登記を省略する行為」」でご説明したとおり、不動産の所有者が変わった場合は、その都度登記簿に記されている現時点の所有者に関する情報を書き換える「所有権移転登記」を行うことを法務局は推奨しています。

また、それが繰り返されれば、登記簿にはその不動産の歴代の所有者に関する正確な情報が残ります。

そうすれば、その不動産の経緯が明確になり、後にトラブルが発生したときに対処しやすいためです。

そのため、B社を経由しつつCさんの所有物になったAさんの土地は、本来であれば以下の2回の所有権移転登記が必要になるというわけです。

上記が真っ当な登記の流れであり、Aさんの土地は一時的とはいえB社の所有物になったわけですから、2回の所有権移転登記が必要なはずです。

しかし、所有権移転登記を行うと登録免許税(所有権移転登記を行う際に課せられる税金)や、不動産取得税(不動産を取得すると課せられる税金)などが掛かります。

1億円の土地の登録免許税を単純計算すると200万円であり、1億円の土地の不動産取得税を単純計算すると400万円です。

ようするに、B社が1回目の所有権移転登記(AさんからB社への所有権移転登記)を行えば、600万円ものコストが掛かることになります。

そのため、B社は所有権移転登記を省略したいと考えるのが当然です。

そして、中間省略登記とは、B社のような不動産業者が1回目の所有権移転登記を行わないこと(中間の登記を省略すること)を表します。

1-2. 中間省略登記の問題点

不動産業者にとっては合理的な中間省略登記ですが、実は大きな問題がありました。

この記事の「1-1. 中間省略登記の意味をわかりやすく解説」で、B社はAさんが1憶円で売りたいと希望する土地を1千万円で仮押さえし、中間省略登記を行いつつ1憶5千万円で転売したという例え話をご紹介しましたが、このようなことが実際に何件も起こったのです。

そして、例え話では、最終的にCさんはAさんの土地を1億5千万円で購入しましたが、本来であればその土地は1憶円であったはずです。

さらに、AさんとCさんは面識がありませんでした。

つまり、B社は、Cさんが土地の本来の価格を知るすべがないことを理由に5千万円もの額を上乗せして転売したというわけです。

これでは、AさんもCさんも得をしたといえず、真っ当な売買が行われたといえません。

そのため、平成16年に不動産の登記に関することを定めた「不動産登記法」が見直され、中間省略登記ができないように法律が改正されました。

2. 中間省略登記の終了と「新中間省略登記」の登場

平成16年に不動産登記法が改正され、中間省略登記はできなくなりましたが、必ずしも転売が悪であるとは見なされませんでした。

たとえば、売主、買主、不動産業者の三者でひとつの不動産をやり取りする際などは、一時的に不動産業者が不動産を所有せざるを得ない状況になることがあり、その結果、転売が行われることもあります。

また、不動産業者が転売を行うのは当然であり、法人が利益を追求するのは必然です。

そのため、平成19年に法務省から法務局へ向けて、以下の2つのいずれかに該当する方法で転売が行われれば、不動産業者は中間に行うべき登記を省略できると通達されました。

なお、以下に紹介する新しい方法を用いて中間に行う登記を省略することを「新中間省略登記」と呼び、現在は新中間省略登記による転売が行われています。

方法1. 第三者のためにする契約(三為契約)

まずは、「この売買契約は第三者のための契約」であるとの特約を盛り込みつつ、売主と不動産業者が売買契約を結びます。

つぎに、「この不動産は他人の所有物である」との特約を盛り込みつつ、不動産業者と買主が売買契約を結びます。

この方法で不動産が転売された場合は、不動産業者は中間に行うべき登記を省略することが可能です。

この方法は「第三者のためにする契約」と呼ばれ、このような方法を用いて転売を専門に行う不動産業者を「三為業者」と呼びます。

ただし、「第三者のためにする契約」により転売が実施されれば、以前の中間省略登記と変わらず、買主はそもそもの不動産の値段を把握できないのが現状となっています。

なお、三為業者の読み方は「さんためぎょうしゃ」であり、三為契約は「さんためけいやく」です。

方法2. 買主の地位の譲渡

まずは、不動産業者が売主と売買契約を締結します。

つぎに、不動産業者が買主に「その不動産を購入できる権利」を譲り渡します。

そして、買主から売主に直接不動産の代金が支払われれば、不動産業者は中間に行うべき登記を省略することが可能です。

このような流れで不動産が転売されることを「買主の地位の譲渡」と呼び、この方法であれば、買主はそもそもの売却価格で不動産を購入できます。

まとめ - 三為契約で不動産を購入する際は慎重に

中間省略登記の意味をわかりやすく解説しました。

中間省略登記とは、不動産業者が不動産を転売する際に行う、中間の登記を省略する行為です。

そもそもの中間省略登記は、「正確な登記が実施されない」「買主が本来の値段を把握できないまま不動産を購入することになる」などを理由に実施できなくなりました。

しかし、現在でも「方法1. 第三者のためにする契約(三為契約)」「方法2. 買主の地位の譲渡」のいずれかの方法を用いれば、中間省略登記が可能となっています。

さらに、「方法1. 第三者のためにする契約(三為契約)」により不動産の転売が行われれば、以前と同じく本来の値段を把握できないまま買主は不動産を購入することになります。

よって、皆さんがもし「方法1. 第三者のためにする契約(三為契約)」に該当する方法で不動産を購入することがありましたら、ぜひ慎重に取引してください。

ご紹介した内容が、不動産の購入を希望する皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2020年1月

こちらの記事もオススメです